Cinéma

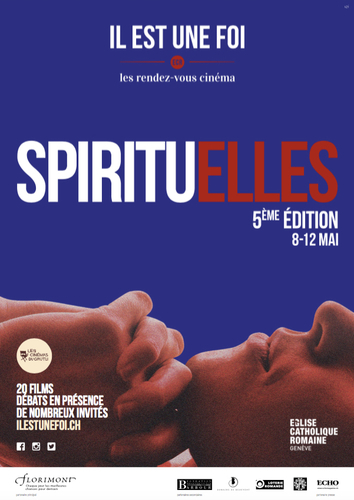

Il est une foi, les spiritualités féminines. Entretien avec Briana Berg

Patrick Bittar La place de la spiritualité des femmes dans la société, celle qui leur est accordée ou pas, tel est le thème de l’édition 2019 des Rendez-vous cinéma de l’ECR (Église catholique romaine à Genève).

La place de la spiritualité des femmes dans la société, celle qui leur est accordée ou pas, tel est le thème de l’édition 2019 des Rendez-vous cinéma de l’ECR (Église catholique romaine à Genève).

Dans la suite de notre dossier sur les femmes d’octobre 2018, choisir est cette année encore de la partie, pour une soirée de projection-débat autour de Ida, un film du polonais Pawel Pawlikoswki, sorti en 2013.

Briana Berg nous fait découvrir l'édition 2019 de ces rencontres cinématographiques. Elle s’est jointe dès le départ à l’aventure Il est une foi - Les Rendez-vous cinéma de l’ECR, en qualité de co-responsable de la programmation. Elle a travaillé à l’Espace Saint-Gervais, notamment pour les rencontres L’Image et le Sacré, pour le festival BlackMovie et pour L’émiliE, un magazine féministe, pour lequel elle a organisé un festival de films.

Christian Bale (Dick Cheney) dans Vice, d’Adam McKayEn 1963, un étudiant de l’Université de Yale, dans le Connecticut, est renvoyé parce qu’il est plus assidu aux bars qu’aux cours. Il travaille ensuite comme ouvrier sur les lignes électriques d’une compagnie locale et termine souvent ses nuits enivrées au poste. Quarante ans plus tard, il est aux manettes de la plus grande puissance mondiale. Cet homme s’appelle Dick Cheney et il est toujours vivant. Le film Vice, d’Adam McKay, lui est consacré.

Christian Bale (Dick Cheney) dans Vice, d’Adam McKayEn 1963, un étudiant de l’Université de Yale, dans le Connecticut, est renvoyé parce qu’il est plus assidu aux bars qu’aux cours. Il travaille ensuite comme ouvrier sur les lignes électriques d’une compagnie locale et termine souvent ses nuits enivrées au poste. Quarante ans plus tard, il est aux manettes de la plus grande puissance mondiale. Cet homme s’appelle Dick Cheney et il est toujours vivant. Le film Vice, d’Adam McKay, lui est consacré.

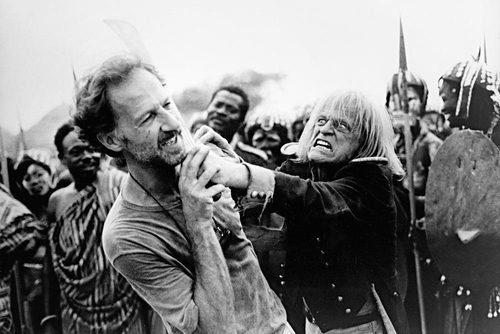

Retrouvailles entre Herzog et Kinski sur le tournage de "Cobra Verde" © Werner Herzog FilmLe cinéaste allemand Werner Herzog est mis à l’honneur de la 50e édition de Visions du Réel, le Festival international de cinéma de Nyon (5-13 avril 2019), pour l’ensemble de son œuvre. Comment s’en étonner? Choisir quelques films de Werner Herzog sur la soixantaine tournés en 55 ans sur tous les continents ne donnerait qu’une idée très réduite de son génie.

Retrouvailles entre Herzog et Kinski sur le tournage de "Cobra Verde" © Werner Herzog FilmLe cinéaste allemand Werner Herzog est mis à l’honneur de la 50e édition de Visions du Réel, le Festival international de cinéma de Nyon (5-13 avril 2019), pour l’ensemble de son œuvre. Comment s’en étonner? Choisir quelques films de Werner Herzog sur la soixantaine tournés en 55 ans sur tous les continents ne donnerait qu’une idée très réduite de son génie.

C’est à un documentaire choc -comme à son habitude- que nous a convié ce 13 mars le Festival du film sur les droits humains (FIFDH). Bébés sur mesure, de Thierry Robert, nous entraîne dans la courte, et néanmoins mouvementée, histoire des techniques de procréations médicalement assistées. Le réalisateur a mené son enquête en Europe, aux États-Unis et en Inde. Il met le doigt sur la question de l’eugénisme et sur les utopies de contrôle et de perfection qui accompagnent cette promesse scientifique: il sera un jour possible de mettre au monde des bébés parfaitement «sains».

C’est à un documentaire choc -comme à son habitude- que nous a convié ce 13 mars le Festival du film sur les droits humains (FIFDH). Bébés sur mesure, de Thierry Robert, nous entraîne dans la courte, et néanmoins mouvementée, histoire des techniques de procréations médicalement assistées. Le réalisateur a mené son enquête en Europe, aux États-Unis et en Inde. Il met le doigt sur la question de l’eugénisme et sur les utopies de contrôle et de perfection qui accompagnent cette promesse scientifique: il sera un jour possible de mettre au monde des bébés parfaitement «sains».

C’est avec émotion que choisir vous invite à découvrir le film de Giulia Bertoluzzi, Strange Fish, qui est présenté pour la première fois en Suisse, dans la section Grand reportage du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH).

C’est avec émotion que choisir vous invite à découvrir le film de Giulia Bertoluzzi, Strange Fish, qui est présenté pour la première fois en Suisse, dans la section Grand reportage du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH).

Il s’agit là d’une reconnaissance publique de l'action humaine entreprise par certains pêcheurs tunisiens de Zarzis, mais aussi du travail personnel, sensible et courageux, réalisé par la jeune journaliste italienne. Depuis 2013, Giulia Bertoluzzi écrit des reportages pour notre revue. Ses enquêtes sur le terrain comportent systématiquement un volet droits humains. Elle a en effet cofondée en Égypte l’agence Zeernews, devenue entre-deux Nawart Press, un collectif de journalistes indépendants qui travaille aussi pour des ONG, leur fournissant services, assistance, couverture médiatique et visibilité.

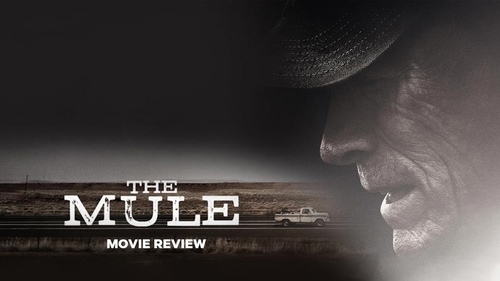

Capture d'écran de la bande annonce. © Warner BrosLa petite entreprise horticole d’Earl Stone (Clint Eastwood) fait faillite, victime de la concurrence sur Internet. Le vieil homme est brouillé avec son ex-femme (Diane Wiest [1]) et leur fille (Alison Eastwood, la fille de son père), qui lui reprochent de les avoir totalement négligées au profit de son travail. À 88 ans, Earl se retrouve donc seul, à la rue… lorsqu’une connaissance de sa petite-fille lui propose un job très bien payé: livrer une marchandise dans un autre État… sans poser de questions ni se faire remarquer.

Capture d'écran de la bande annonce. © Warner BrosLa petite entreprise horticole d’Earl Stone (Clint Eastwood) fait faillite, victime de la concurrence sur Internet. Le vieil homme est brouillé avec son ex-femme (Diane Wiest [1]) et leur fille (Alison Eastwood, la fille de son père), qui lui reprochent de les avoir totalement négligées au profit de son travail. À 88 ans, Earl se retrouve donc seul, à la rue… lorsqu’une connaissance de sa petite-fille lui propose un job très bien payé: livrer une marchandise dans un autre État… sans poser de questions ni se faire remarquer.

N.B: le titre de l'article se rapporte à la fameuse ritournelle chantée par la silhouette de Lucky Luke sur son cheval dans le couchant, à la dernière case de chacune de ses aventures.

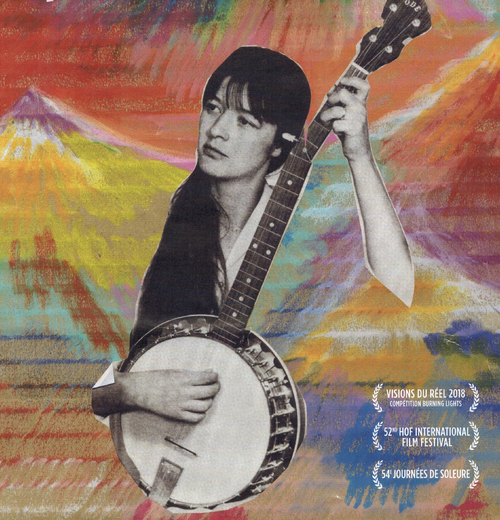

La réalisatrice Emmanuelle Antille signe un road movie à la fois flamboyant et tragique. Sur les traces de Karen Dalton, chanteuse folk des années 60, le documentaire voyage du Colorado à Woodstock pour raviver la mémoire de cette égérie oubliée.

La réalisatrice Emmanuelle Antille signe un road movie à la fois flamboyant et tragique. Sur les traces de Karen Dalton, chanteuse folk des années 60, le documentaire voyage du Colorado à Woodstock pour raviver la mémoire de cette égérie oubliée.

A Bright Light, une lumière étincelante, telle serait en français l’aura que la cinéaste Lausannoise Emmanuelle Antilles donne à cette chanteuse folk des années 60, Karen Dalton.

Forgiven © Saje DistributionForgiven, de Roland Joffé, est un film palpitant et rare, parce qu’il présente le combat exemplaire pour le Bien mené par un chrétien. En l’occurrence, celui de l’archevêque anglican Desmond Tutu, en Afrique du Sud, en 1995. Les lois de l’apartheid sont abolies depuis trois ans et Mgr Desmond Tutu est nommé par le nouveau président Nelson Mandela à la tête de la Commission Vérité et Réconciliation, dont la mission est de solder des décennies de ségrégation raciale.

Forgiven © Saje DistributionForgiven, de Roland Joffé, est un film palpitant et rare, parce qu’il présente le combat exemplaire pour le Bien mené par un chrétien. En l’occurrence, celui de l’archevêque anglican Desmond Tutu, en Afrique du Sud, en 1995. Les lois de l’apartheid sont abolies depuis trois ans et Mgr Desmond Tutu est nommé par le nouveau président Nelson Mandela à la tête de la Commission Vérité et Réconciliation, dont la mission est de solder des décennies de ségrégation raciale.

Plus...

Au nom du père, des deux fils…et du Saint-Esprit?

Myriam Bettens (Lariche) La nouvelle saga d’Adam Price, produite en partenariat avec Arte, a passionné le Danemark dès sa sortie. Après le succès de la série Borgen, le réalisateur se glisse dans le quotidien d’une famille danoise issue d’une longue lignée de pasteurs. Au nom du père, cette ambitieuse série mêlant l’intime et le politique, questionne les notions de foi et d’engagement.

La nouvelle saga d’Adam Price, produite en partenariat avec Arte, a passionné le Danemark dès sa sortie. Après le succès de la série Borgen, le réalisateur se glisse dans le quotidien d’une famille danoise issue d’une longue lignée de pasteurs. Au nom du père, cette ambitieuse série mêlant l’intime et le politique, questionne les notions de foi et d’engagement.

L’histoire se déroule dans le Danemark d’aujourd’hui, au cœur des relations de la famille Krogh, entre un père pasteur et ses deux fils. L’un se cherche encore et l’autre a suivi les traces de son père en devenant également pasteur. Johannes, le père, donne de lui-même une image engagée, sincère et à l’écoute de l’autre, mais dévoré par l’ambition, il bouscule tout sur son passage, à commencer par ses deux fils.

Marie Madeleine © Universal Pictures InternationalLe film Marie Madeleine est passé étonnamment inaperçu. Il a pourtant osé présenter cette femme non comme une séductrice devenue ascète, ou comme une amante secrète de Jésus, mais comme une apôtre de l’Évangile... comme l’ont déjà fait dans leurs écrits tant d’exégètes, féministes ou non. Derrière l’enjeu d’un meilleur accès des femmes aux responsabilités sociales et religieuses, transparaît celui, décisif, de la transition écologique, dans un monde et des Églises épuisés par le capitalisme et son grand-père... le patriarcat.

Marie Madeleine © Universal Pictures InternationalLe film Marie Madeleine est passé étonnamment inaperçu. Il a pourtant osé présenter cette femme non comme une séductrice devenue ascète, ou comme une amante secrète de Jésus, mais comme une apôtre de l’Évangile... comme l’ont déjà fait dans leurs écrits tant d’exégètes, féministes ou non. Derrière l’enjeu d’un meilleur accès des femmes aux responsabilités sociales et religieuses, transparaît celui, décisif, de la transition écologique, dans un monde et des Églises épuisés par le capitalisme et son grand-père... le patriarcat.

La maison a inspiré bien des contes populaires. Parfois refuge dans un monde hostile (Les Trois petits cochons), parfois lieu du basculement dans les pulsions les plus ignobles et dans le cauchemar de la maltraitance quotidienne (Hansel et Gretel), à l’abri des regards et de la régulation sociale, elle permet de questionner notre rapport aux autres et au monde. Les cinéastes, conteurs contemporains, s’en donnent à leur tour à cœur joie.

La maison a inspiré bien des contes populaires. Parfois refuge dans un monde hostile (Les Trois petits cochons), parfois lieu du basculement dans les pulsions les plus ignobles et dans le cauchemar de la maltraitance quotidienne (Hansel et Gretel), à l’abri des regards et de la régulation sociale, elle permet de questionner notre rapport aux autres et au monde. Les cinéastes, conteurs contemporains, s’en donnent à leur tour à cœur joie.

Alice Rohrwacher signe ici, à contre-courant, un film audacieux, délicat, inspiré de la figure de saint François d’Assise, et de sus fort bien interprété. Cofinancé par la Confédération helvétique et la RSI, coproduit par Martin Scorsese, Lazzaro Felice a obtenu (ex-æquo) le Prix du scénario au dernier festival de Cannes. Une palme méritée.

Alice Rohrwacher signe ici, à contre-courant, un film audacieux, délicat, inspiré de la figure de saint François d’Assise, et de sus fort bien interprété. Cofinancé par la Confédération helvétique et la RSI, coproduit par Martin Scorsese, Lazzaro Felice a obtenu (ex-æquo) le Prix du scénario au dernier festival de Cannes. Une palme méritée.

Une communauté paysanne en Italie cultive le tabac pour le compte d’une marquise qui se rend chaque été dans sa grande propriété, l’Inviolata. Dans ce hameau coupé du monde, le temps semble s’être arrêté à l’époque féodale: les paysans sont persuadés d’appartenir corps et biens à la propriétaire des lieux, et leurs conditions de vie et de travail relèvent du servage. Maltraités, exploités, ils abusent à leur tour de la bonté exceptionnelle de Lazzaro, un jeune homme doux, serviable et équanime, considéré comme le bâtard et l’idiot du village.