Environnement

Canicules, feux de forêt, fonte des glaciers… Les dérèglements climatiques sont de plus en plus tangibles. Ajoutés aux rapports sur la sixième extinction des espèces et l’épuisement des ressources naturelles, ils génèrent des émotions comme la peur, l’impuissance ou la tristesse, pouvant aller jusqu’à la dépression. Pourquoi les Églises -en particulier l’Église romaine- ont-elles été si longues à réagir en matière d’environnement? Où en sont-elles aujourd’hui?

Fondateur du Laboratoire de transition intérieure (EPER, Action de Carême), Michel Maxime Egger (sociologue et écothéologien) a écrit plusieurs ouvrages sur l’écospiritualité, dont Soigner l’esprit, guérir la Terre (Labor et Fides 2015, recensé in choisir n° 669). Dernier en date, Réenchanter notre relation au vivant (Jouvence 2022).

Le «Procès des 200» est «un événement politique et militant sans précédent en Suisse», peut-on lire sur le site dédié. Pour rappel, quelque 200 activistes sont jugés pour divers faits de désobéissance civile à Lausanne entre 2019 et 2020, et leurs procès s'enchaînent depuis septembre 2021. Les nombreux avocats qui ont travaillé gratuitement jusqu’à aujourd’hui ne pouvant plus prendre en charge leur défense, chaque prévenu a dû rédiger sa propre défense pour le procès du 12 mai dernier. C'est le cas de Frédérique Zahnd, dont nous reproduisons ici la plaidoirie.

Le «Procès des 200» est «un événement politique et militant sans précédent en Suisse», peut-on lire sur le site dédié. Pour rappel, quelque 200 activistes sont jugés pour divers faits de désobéissance civile à Lausanne entre 2019 et 2020, et leurs procès s'enchaînent depuis septembre 2021. Les nombreux avocats qui ont travaillé gratuitement jusqu’à aujourd’hui ne pouvant plus prendre en charge leur défense, chaque prévenu a dû rédiger sa propre défense pour le procès du 12 mai dernier. C'est le cas de Frédérique Zahnd, dont nous reproduisons ici la plaidoirie.

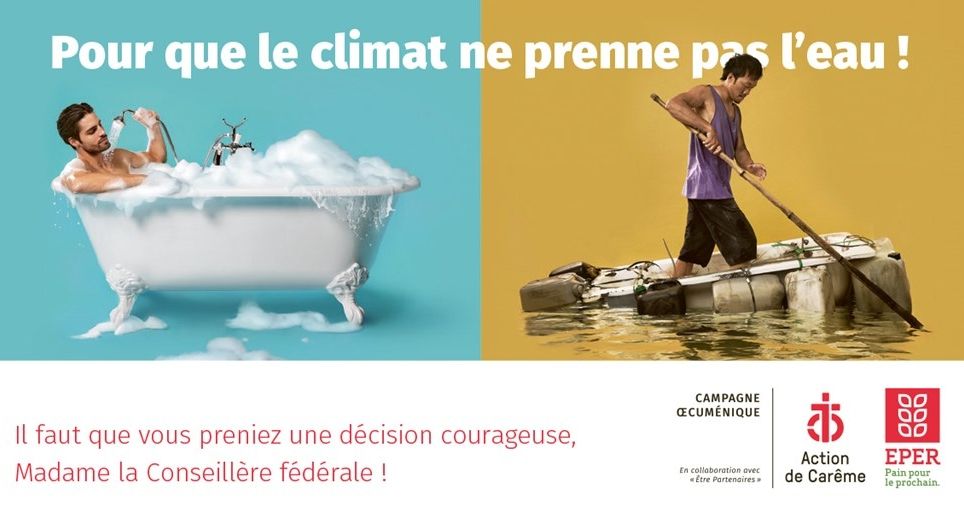

Dès aujourd'hui, envoyez une carte postale électronique à Mme Sommaruga pour lui demander de prendre une décision courageuse dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 ! Une proposition induite par Action de Carême, l'EPER et Être Partenaires qui rappellent: «Il est impératif de prendre des mesures concrètes et efficaces pour que la Suisse atteigne zéro émission nette d'ici 2040. C'est la seule manière de garantir la justice climatique et de soutenir celles et ceux qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique.»

Dès aujourd'hui, envoyez une carte postale électronique à Mme Sommaruga pour lui demander de prendre une décision courageuse dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 ! Une proposition induite par Action de Carême, l'EPER et Être Partenaires qui rappellent: «Il est impératif de prendre des mesures concrètes et efficaces pour que la Suisse atteigne zéro émission nette d'ici 2040. C'est la seule manière de garantir la justice climatique et de soutenir celles et ceux qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique.»

Quel bilan tirer de la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26)? De la déception! Notamment à l'égard de la Suisse. Selon un rapport qui calcule les engagements climatique des différents pays (Climate Action Tracker), notre planète se dirige vers un réchauffement planétaire de 2,4°C, un scénario catastrophe pour des centaines de millions de personnes vivant sur des îles, le long des côtes ou dans les zones arides. Chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré élève le niveau de la mer, augmente les inondations, la force des ouragans et la fréquence des sècheresses et des canicules. Chaque dixième de degré augmente les souffrances de millions d’habitants de cette planète et cause des milliers de décès supplémentaires, maintenant et plus encore pour les générations futures…

Quel bilan tirer de la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26)? De la déception! Notamment à l'égard de la Suisse. Selon un rapport qui calcule les engagements climatique des différents pays (Climate Action Tracker), notre planète se dirige vers un réchauffement planétaire de 2,4°C, un scénario catastrophe pour des centaines de millions de personnes vivant sur des îles, le long des côtes ou dans les zones arides. Chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré élève le niveau de la mer, augmente les inondations, la force des ouragans et la fréquence des sècheresses et des canicules. Chaque dixième de degré augmente les souffrances de millions d’habitants de cette planète et cause des milliers de décès supplémentaires, maintenant et plus encore pour les générations futures…

«L'engagement de l’Église pour le climat ne date pas d'hier»

cath.ch La COP26, qui se tient dès ce 31 octobre à Glasgow, est l’occasion de revenir sur la stratégie écologique du pape François et le rapport qu’ont entretenu ses prédécesseurs avec le climat. «Un appel constant», selon Xavier Gravend-Tirole, aumônier des Hautes Écoles de Lausanne. Il souligne que «le génie de François, qui est aussi un génie jésuite, est de naviguer dans les eaux troubles de notre époque avec comme boussole le discernement.»

La COP26, qui se tient dès ce 31 octobre à Glasgow, est l’occasion de revenir sur la stratégie écologique du pape François et le rapport qu’ont entretenu ses prédécesseurs avec le climat. «Un appel constant», selon Xavier Gravend-Tirole, aumônier des Hautes Écoles de Lausanne. Il souligne que «le génie de François, qui est aussi un génie jésuite, est de naviguer dans les eaux troubles de notre époque avec comme boussole le discernement.»

La fonte des glaciers n’est plus un secret pour personne. Visible à l'œil nu, elle nous montre l’impact de la vie humaine sur terre. Un impact irréversible! «La fonte des glaciers n’est qu'une des nombreuses conséquences du changement climatique à travers le monde, mais lorsqu’on l’observe en Suisse, elle nous touche de par notre attachement à un tel paysage», relève Myriam Roth, instigatrice de l'initiative pour les glaciers et coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat. Elle nous dépeint la situation et retrace l'historique de l'initiative.

La fonte des glaciers n’est plus un secret pour personne. Visible à l'œil nu, elle nous montre l’impact de la vie humaine sur terre. Un impact irréversible! «La fonte des glaciers n’est qu'une des nombreuses conséquences du changement climatique à travers le monde, mais lorsqu’on l’observe en Suisse, elle nous touche de par notre attachement à un tel paysage», relève Myriam Roth, instigatrice de l'initiative pour les glaciers et coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat. Elle nous dépeint la situation et retrace l'historique de l'initiative.

Après un nouvel été marqué par un rapport alarmant du GIEC et des phénomènes climatiques extrêmes, à la veille de la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en novembre, nous proposons un focus sur le projet multimédia Humans & Climate Change Stories de Samuel Turpin et son équipe. L’objectif du photojournaliste est de suivre durant dix ans dans le monde douze familles directement affectées par les effets du dérèglement climatique.

Après un nouvel été marqué par un rapport alarmant du GIEC et des phénomènes climatiques extrêmes, à la veille de la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en novembre, nous proposons un focus sur le projet multimédia Humans & Climate Change Stories de Samuel Turpin et son équipe. L’objectif du photojournaliste est de suivre durant dix ans dans le monde douze familles directement affectées par les effets du dérèglement climatique.

Les effets néfastes du bruit sur la santé humaine sont bien connus: perturbation du sommeil, de l’humeur, troubles cognitifs, risques cardiovasculaires… mais qu’en est-il des animaux? De plus en plus d’études tendent à montrer que le bruit affecte aussi leur vie. Cette gêne ne concerne pas seulement quelques espèces sensibles ou des écosystèmes particuliers. Les dernières études montrent des répercussions bien plus généralisées.

Les effets néfastes du bruit sur la santé humaine sont bien connus: perturbation du sommeil, de l’humeur, troubles cognitifs, risques cardiovasculaires… mais qu’en est-il des animaux? De plus en plus d’études tendent à montrer que le bruit affecte aussi leur vie. Cette gêne ne concerne pas seulement quelques espèces sensibles ou des écosystèmes particuliers. Les dernières études montrent des répercussions bien plus généralisées.

Chloé Laubu (docteure en biologie du comportement animal) est vulgarisatrice scientifique et tient le site Élan d’Sciences.

Plus...

Diffusé sur internet depuis janvier, The Face of God - The Orthodox Church on Climate Change est un documentaire produit par la confrérie orthodoxe de la Transfiguration, une organisation affiliée à l'Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis, et dont la devise est: «Proclamer la mission écologique de l'Église orthodoxe comme réconciliation de toutes choses en Christ». Sur le site dédié au film, on peut lire: «Depuis de nombreuses années, nous nous concentrons principalement sur le changement climatique mondial, car nous en sommes venus à réaliser que ce phénomène est la menace environnementale la plus dangereuse à laquelle nous sommes confrontés.»

Diffusé sur internet depuis janvier, The Face of God - The Orthodox Church on Climate Change est un documentaire produit par la confrérie orthodoxe de la Transfiguration, une organisation affiliée à l'Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis, et dont la devise est: «Proclamer la mission écologique de l'Église orthodoxe comme réconciliation de toutes choses en Christ». Sur le site dédié au film, on peut lire: «Depuis de nombreuses années, nous nous concentrons principalement sur le changement climatique mondial, car nous en sommes venus à réaliser que ce phénomène est la menace environnementale la plus dangereuse à laquelle nous sommes confrontés.»

Sébastien Kramer (ingénieur en environnement) et sa compagne Delphine Schüpbach ont entrepris en 2013 un voyage en vélo qui a duré deux ans. Désormais, toutes leurs vacances se passent avec leurs vélos, auxquels ils ajouteront cette année une charrette pour un enfant.

Le coronavirus a rappelé à l’humanité à quel point son équilibre est fragile. Dans l’adversité, chacun a su mobiliser un esprit insoupçonné d’empathie et d’initiative. Ces qualités, si elles sont conservées, pourraient aboutir à un changement de mentalité bénéfique à la préservation de l’environnement. Car aucune transition écologique ne saurait s’opérer par des choix stigmatisant ceux qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent porter un tel fardeau.

Kevin Despond est étudiant en sciences de l’environnement

Fières et fiers de leurs nombreuses variétés de maïs, les Mayas pratiquent une agriculture durable pour préserver notre Terre-Mère et l’avenir alimentaire. Les œuvres d’entraide Pain pour le Prochain et Action de Carême les aident à protéger leur patrimoine et leur sol, et donc la diversité des semences végétales héritées de leurs ancêtres. Une mise en pratique du slogan de la Campagne de Carême 2020, Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir, qui démarre ce 26 février.

Fières et fiers de leurs nombreuses variétés de maïs, les Mayas pratiquent une agriculture durable pour préserver notre Terre-Mère et l’avenir alimentaire. Les œuvres d’entraide Pain pour le Prochain et Action de Carême les aident à protéger leur patrimoine et leur sol, et donc la diversité des semences végétales héritées de leurs ancêtres. Une mise en pratique du slogan de la Campagne de Carême 2020, Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir, qui démarre ce 26 février.