Expositions

On la connaît sans la connaître, en la réduisant souvent à sa contribution au mouvement surréaliste auquel elle a apporté d’imaginatives métaphores visuelles. Le Kunstmuseum de Berne dépasse les clichés, restitue son identité singulière et donne à l'œuvre de Meret Oppenheim (1913-1985) toute son ampleur. Meret Oppenheim: My exhibition est à découvrir du 22 octobre au 13 février 2022 à Berne. Elle prendra ensuite place au Museum of Modern Art de New York et à la Menil Collection de Houston.

On la connaît sans la connaître, en la réduisant souvent à sa contribution au mouvement surréaliste auquel elle a apporté d’imaginatives métaphores visuelles. Le Kunstmuseum de Berne dépasse les clichés, restitue son identité singulière et donne à l'œuvre de Meret Oppenheim (1913-1985) toute son ampleur. Meret Oppenheim: My exhibition est à découvrir du 22 octobre au 13 février 2022 à Berne. Elle prendra ensuite place au Museum of Modern Art de New York et à la Menil Collection de Houston.

Goya, pionnier du moderne dans le temple des avant-gardes

Geneviève Nevejan La Fondation Beyeler rend hommage à l’un des pionniers historiques de la modernité. Capable de miracle, l’institution -dont le créateur Ernst Beyeler était un ardent défenseur de l’avant-garde- donne toute son ampleur au génie de Goya au travers d’une rétrospective d’envergure qui englobe soixante-dix peintures et une centaine de dessins et gravures. S’y déploie un vaste éventail d’expériences et de passion vécues durant la longue carrière d’un artiste qui meurt en exil à l’âge de 82 ans. À voir jusqu'au 23 janvier 2022.

La Fondation Beyeler rend hommage à l’un des pionniers historiques de la modernité. Capable de miracle, l’institution -dont le créateur Ernst Beyeler était un ardent défenseur de l’avant-garde- donne toute son ampleur au génie de Goya au travers d’une rétrospective d’envergure qui englobe soixante-dix peintures et une centaine de dessins et gravures. S’y déploie un vaste éventail d’expériences et de passion vécues durant la longue carrière d’un artiste qui meurt en exil à l’âge de 82 ans. À voir jusqu'au 23 janvier 2022.

Enfin! L’art brut est entré pour la première fois cet été dans les collections du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou, grâce à la donation effectuée par Bruno Decharme, cinquante ans après celle de Jean Dubuffet à Lausanne. Le cinéaste collectionneur comble ainsi le vide creusé par l’indifférence des institutions et donne une existence à ces victimes et laissés-pour-compte de nos sociétés.

Enfin! L’art brut est entré pour la première fois cet été dans les collections du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou, grâce à la donation effectuée par Bruno Decharme, cinquante ans après celle de Jean Dubuffet à Lausanne. Le cinéaste collectionneur comble ainsi le vide creusé par l’indifférence des institutions et donne une existence à ces victimes et laissés-pour-compte de nos sociétés.

En 1977, le cinéaste Bruno Decharme découvre en effet la Collection de l’Art brut à Lausanne, ce qui marquera le début de sa propre collection avec l’acquisition de Christoph Kolombus (1930) d’Adolf Wölfli. Une passion qui l’a amené à produire et à réaliser des documentaires consacrés à l’art brut, et à fonder en 1999 l’association abcd (art brut connaissance et diffusion). Entretien.

Dominé par le souvenir lumineux d’Alfred Manessier, artiste et homme de foi, le Père dominicain Kim En Joong renoue avec un genre dont le XXe siècle s’était progressivement éloigné. À l’occasion de la célébration des 1400 ans de la mort de saint Ursanne, Kim En Joong expose au Cloître de la Collégiale et au Caveau de Saint-Ursanne 140 peintures inédites réalisées en «action de grâce». Leur vente a pour finalité de financer les vitraux du cloître.

Dominé par le souvenir lumineux d’Alfred Manessier, artiste et homme de foi, le Père dominicain Kim En Joong renoue avec un genre dont le XXe siècle s’était progressivement éloigné. À l’occasion de la célébration des 1400 ans de la mort de saint Ursanne, Kim En Joong expose au Cloître de la Collégiale et au Caveau de Saint-Ursanne 140 peintures inédites réalisées en «action de grâce». Leur vente a pour finalité de financer les vitraux du cloître.

Depuis trente ans, les peintures de cette ancienne graphiste, originaire de Berne, explorent le monde de l'imaginaire dans lequel des nonnes fougueuses, audacieuses et pleines de vie réalisent leurs vœux les plus extravagants, avec humour et impertinence. Un univers chamarré, issu de l'art naïf et des primitifs modernes, qui rompt avec les principes culpabilisants de la religion judéo-chrétienne. Carole B. Perret, désormais installée en France, fait valser ses jolies dévotes en maniant avec dextérité la technique moyenâgeuse de la tempera, pratiquée à l’époque du Quattrocento. Rencontre.

Depuis trente ans, les peintures de cette ancienne graphiste, originaire de Berne, explorent le monde de l'imaginaire dans lequel des nonnes fougueuses, audacieuses et pleines de vie réalisent leurs vœux les plus extravagants, avec humour et impertinence. Un univers chamarré, issu de l'art naïf et des primitifs modernes, qui rompt avec les principes culpabilisants de la religion judéo-chrétienne. Carole B. Perret, désormais installée en France, fait valser ses jolies dévotes en maniant avec dextérité la technique moyenâgeuse de la tempera, pratiquée à l’époque du Quattrocento. Rencontre.

Avec l’exposition Modernités suisses, le musée d’Orsay propose un «monde à découvrir» selon la formule de Laurence des Cars, présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie et en passe de présider aux destinées du musée du Louvre. Les Parisiens découvrent au travers de quelque soixante-dix œuvres, dont certaines inédites en France et d’autres récemment acquises par l’institution, un chromatisme, une lumière et une créativité loin des clichés.

Avec l’exposition Modernités suisses, le musée d’Orsay propose un «monde à découvrir» selon la formule de Laurence des Cars, présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie et en passe de présider aux destinées du musée du Louvre. Les Parisiens découvrent au travers de quelque soixante-dix œuvres, dont certaines inédites en France et d’autres récemment acquises par l’institution, un chromatisme, une lumière et une créativité loin des clichés.

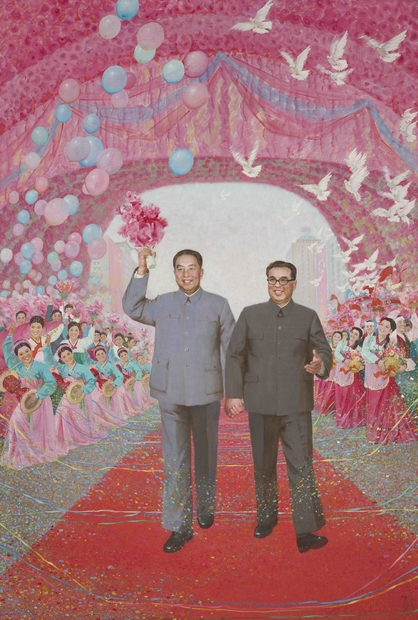

Ancien ambassadeur de Suisse en Chine et en Corée du Nord, Uli Sigg est sans conteste un pionnier pour avoir collectionné avec un esprit encyclopédique l’art contemporain de Chine et de Corée. L’exposition Au-delà des frontières du Kunstmuseum de Berne s’attache à ce dernier volet dédié aux deux Corées. À l’évidence, il est le plus singulier et le plus audacieux puisque se côtoient artistes nord-coréens et sud-coréens, deux mondes, l’un issu du monde globalisé, l’autre en accord avec la tradition figurative et l’orthodoxie politique.

Ancien ambassadeur de Suisse en Chine et en Corée du Nord, Uli Sigg est sans conteste un pionnier pour avoir collectionné avec un esprit encyclopédique l’art contemporain de Chine et de Corée. L’exposition Au-delà des frontières du Kunstmuseum de Berne s’attache à ce dernier volet dédié aux deux Corées. À l’évidence, il est le plus singulier et le plus audacieux puisque se côtoient artistes nord-coréens et sud-coréens, deux mondes, l’un issu du monde globalisé, l’autre en accord avec la tradition figurative et l’orthodoxie politique.

À découvrir jusqu'au 5 septembre.

Son œuvre est inaccessible, souillée par le néant comme l’histoire. Art morbide voire glauque, il l’est parce qu’il interroge notre présent à la lueur de la mémoire collective. Obsédé par le mal, rattaché à l’héritage artistique de ses pères, le Roumain Adrian Ghenie est aussi l’un des artistes contemporains les plus cotés du marché.

Son œuvre est inaccessible, souillée par le néant comme l’histoire. Art morbide voire glauque, il l’est parce qu’il interroge notre présent à la lueur de la mémoire collective. Obsédé par le mal, rattaché à l’héritage artistique de ses pères, le Roumain Adrian Ghenie est aussi l’un des artistes contemporains les plus cotés du marché.

Geneviève Nevejan, Paris, journaliste et historienne d’art

Plus...

Elle s’est imposée sur la scène artistique dès sa première exposition au début des années 1990 par son regard irrévérencieux, pop et glamour. Ses Shopping bags ont jeté les bases de son œuvre, transposant l’univers du luxe, de la mode et de la beauté dans le champ de l’art. Depuis trente ans, la Genevoise Sylvie Fleury explore son identité sociale et culturelle, joue avec les couleurs, les matières et les médiums, glisse du féminin dans les pratiques masculines, en détournant et customisant les objets fétiches pour sonder les désirs et les dérives consuméristes. Retour sur le parcours et l’œuvre polymorphe et fantaisiste de cette plasticienne prolifique qui affiche son goût de l’artifice, pas si artificiel, par son féminisme libre et spirituel, drôle et provocant.

Elle s’est imposée sur la scène artistique dès sa première exposition au début des années 1990 par son regard irrévérencieux, pop et glamour. Ses Shopping bags ont jeté les bases de son œuvre, transposant l’univers du luxe, de la mode et de la beauté dans le champ de l’art. Depuis trente ans, la Genevoise Sylvie Fleury explore son identité sociale et culturelle, joue avec les couleurs, les matières et les médiums, glisse du féminin dans les pratiques masculines, en détournant et customisant les objets fétiches pour sonder les désirs et les dérives consuméristes. Retour sur le parcours et l’œuvre polymorphe et fantaisiste de cette plasticienne prolifique qui affiche son goût de l’artifice, pas si artificiel, par son féminisme libre et spirituel, drôle et provocant.

Le thème s’imposera à l’artiste dans les années 60 et ne cessera de le hanter. Jusque-là, Gerhard Richter était plutôt connu pour avoir été le chroniqueur de l’histoire récente de l’Allemagne. Le Kunsthaus de Zurich nous convie à une itinérance poétique dans un balancement entre nature et abstraction qui constitue, à bien des égards, le nœud de l’œuvre du peintre.

Le thème s’imposera à l’artiste dans les années 60 et ne cessera de le hanter. Jusque-là, Gerhard Richter était plutôt connu pour avoir été le chroniqueur de l’histoire récente de l’Allemagne. Le Kunsthaus de Zurich nous convie à une itinérance poétique dans un balancement entre nature et abstraction qui constitue, à bien des égards, le nœud de l’œuvre du peintre.

Gerhard Richter. Paysage, du 26 mars au 25 juillet 2021, au Kunsthaus de Zurich.

La découverte en 1945 des collections du musée d’ethnographie de Genève (MEG) et la rencontre de son directeur Eugène Pittard bouleversent la vie et l’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985) ainsi que le cours paisible de l’histoire de l’art. L’exposition actuelle Jean Dubuffet un barbare en Europe célèbre tant l’auteur d’une œuvre hors du commun que l’inventeur de l’art brut.

La découverte en 1945 des collections du musée d’ethnographie de Genève (MEG) et la rencontre de son directeur Eugène Pittard bouleversent la vie et l’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985) ainsi que le cours paisible de l’histoire de l’art. L’exposition actuelle Jean Dubuffet un barbare en Europe célèbre tant l’auteur d’une œuvre hors du commun que l’inventeur de l’art brut.