Déboulonnage ou contextualisation? Entretien avec Sébastien Farré et Yan Schubert

Benito Perez On ne les voyait plus, mais elle agitent le débat public depuis le printemps 2020 sous l’action des mouvements féministes, anticolonialistes ou antiracistes. Statues et plaques de rues, ces lieux de célébration ou outils de la contestation, questionnent notre relation au passé et à l’espace public. Un voyage dans une histoire bien présente dans nos villes, auprès de deux spécialistes genevois.

On ne les voyait plus, mais elle agitent le débat public depuis le printemps 2020 sous l’action des mouvements féministes, anticolonialistes ou antiracistes. Statues et plaques de rues, ces lieux de célébration ou outils de la contestation, questionnent notre relation au passé et à l’espace public. Un voyage dans une histoire bien présente dans nos villes, auprès de deux spécialistes genevois.

Le jeu contribue de manière cruciale au développement de l'enfant. Or cette idée ne s'est imposée que récemment et n'est probablement pas universellement acceptée. Car le jeu ne répond pas à des besoins primaires (nourriture, sécurité). Ainsi un des paradoxes du jeu est qu'il est marginalement abordé par les théories pédagogiques ou psychologiques, écrivaient en 2008 dans la revue Jean Retschitzki et Caroline Wicht, respectivement professeur et assistante au Département de psychologie de l’Université de Fribourg. La chose semble évoluer. Des recherches impliquant cinq classes de 2e Harmos en Valais, soit 79 enfants de 5 à 6 ans, ont mis en évidence les effets positifs de cet outil pédagogique.

Le jeu contribue de manière cruciale au développement de l'enfant. Or cette idée ne s'est imposée que récemment et n'est probablement pas universellement acceptée. Car le jeu ne répond pas à des besoins primaires (nourriture, sécurité). Ainsi un des paradoxes du jeu est qu'il est marginalement abordé par les théories pédagogiques ou psychologiques, écrivaient en 2008 dans la revue Jean Retschitzki et Caroline Wicht, respectivement professeur et assistante au Département de psychologie de l’Université de Fribourg. La chose semble évoluer. Des recherches impliquant cinq classes de 2e Harmos en Valais, soit 79 enfants de 5 à 6 ans, ont mis en évidence les effets positifs de cet outil pédagogique.

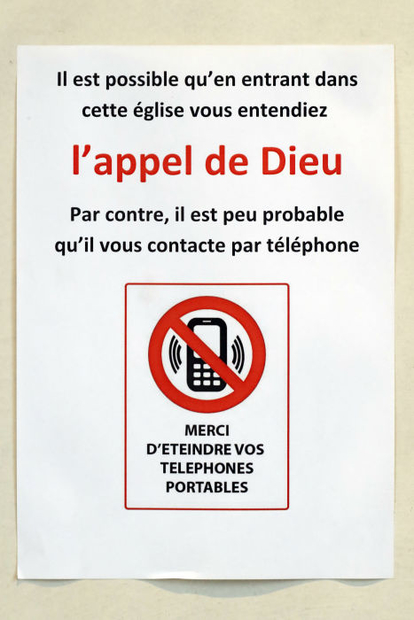

La vision déiste de l’État a un long passé derrière elle, tandis que celle de la laïcité n'a à son actif qu'une histoire bien courte encore. Dans l’Antiquité déjà, croyants, athées et agnostiques voyaient leurs choix acceptés que dans la mesure où ils respectaient le culte des ancêtres et les règles de la Polis ou de l’Urbs. Les Romains cependant, qui avaient leurs propres dieux, laissaient les peuples occupés et assujettis libres de célébrer leurs croyances dans la mesure où celles-ci ne troublaient pas l’ordre public. Plus tard, au début de notre ère, deux des trois religions monothéistes ont imposé leurs pensées théologiques, le christianisme pendant 14 siècles et l’islam pendant 12 siècles.

La vision déiste de l’État a un long passé derrière elle, tandis que celle de la laïcité n'a à son actif qu'une histoire bien courte encore. Dans l’Antiquité déjà, croyants, athées et agnostiques voyaient leurs choix acceptés que dans la mesure où ils respectaient le culte des ancêtres et les règles de la Polis ou de l’Urbs. Les Romains cependant, qui avaient leurs propres dieux, laissaient les peuples occupés et assujettis libres de célébrer leurs croyances dans la mesure où celles-ci ne troublaient pas l’ordre public. Plus tard, au début de notre ère, deux des trois religions monothéistes ont imposé leurs pensées théologiques, le christianisme pendant 14 siècles et l’islam pendant 12 siècles.

Certains voient dans la Covid-19 la main de Dieu. Mais pourquoi, dans une situation émotionnelle majeure, faire référence à l’Invisible, à l’Inatteignable? Lors des «cas de force majeur», les anglo-saxons utilisent l’appellation Act of God (le fait de Dieu).

Certains voient dans la Covid-19 la main de Dieu. Mais pourquoi, dans une situation émotionnelle majeure, faire référence à l’Invisible, à l’Inatteignable? Lors des «cas de force majeur», les anglo-saxons utilisent l’appellation Act of God (le fait de Dieu).

Quand l’être humain utilise «Dieu» à toutes les sauces, selon ses besoins, ses désirs ou ses peurs. Un article de Gérald Morin, paru initialement dans le numéro de juillet de CultureEnJeu.

«La complexité inextricable des causes et des effets n’est maîtrisable par personne.

Le hasard vient nécessairement contrecarrer les projets les mieux établis.»

Friedrich Dürrenmatt

L’Université de Genève a mené une recherche sociologique sur la situation des plus vulnérables dans le canton, face aux conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. Il se confirme, de façon dûment chiffrée, que le semi-confinement a fortement affecté les besoins vitaux de cette frange de population et que la page n’est pas tournée… L’étude menée par le professeur Jean-Michel Bonvin et son équipe dévoile en outre quelques constats moins attendus.

L’Université de Genève a mené une recherche sociologique sur la situation des plus vulnérables dans le canton, face aux conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. Il se confirme, de façon dûment chiffrée, que le semi-confinement a fortement affecté les besoins vitaux de cette frange de population et que la page n’est pas tournée… L’étude menée par le professeur Jean-Michel Bonvin et son équipe dévoile en outre quelques constats moins attendus.

Une pensée unidirectionnelle. Entretien avec Jean-Dominique Michel

Écrit par Lucienne Bittar Son blog Anthropo-logiques, abrité par la Tribune de Genève, a fait le buzz ce printemps. Jean-Dominique Michel s’est fait remarquer (même en France!) pour ses critiques à l’encontre des politiques sanitaires suisse et européennes mises en place contre le coronavirus. Ses partisans louent sa sagacité et sa parole libératrice, ses détracteurs l’accusent de mener une guerre contre la science, voire de populisme. Rencontre avec un homme désireux de débat. Entretien.

Son blog Anthropo-logiques, abrité par la Tribune de Genève, a fait le buzz ce printemps. Jean-Dominique Michel s’est fait remarquer (même en France!) pour ses critiques à l’encontre des politiques sanitaires suisse et européennes mises en place contre le coronavirus. Ses partisans louent sa sagacité et sa parole libératrice, ses détracteurs l’accusent de mener une guerre contre la science, voire de populisme. Rencontre avec un homme désireux de débat. Entretien.

Thérapeute et anthropologue, Jean-Dominique Michel est secrétaire général de l’association genevoise Pro Mente Sana. Il vient de publier Covid-19. Anatomie d’une crise sanitaire (Paris, HumenSciences 2020, 224 p.).

Saint Ursanne, le plus suisse des ermites irlandais, mort en 620

Philippe Charmillot et Jean-Claude Rebetez

Mais qui était Ursanne?

Une chape d’indifférence s’est abattue sur le destin des migrants, rendus encore plus invisibles par le confinement de la planète au temps du coronavirus. Alors que l’Europe tente de juguler la pandémie, une autre se répand insidieusement: le xénophobia virus.[1]

Myriam Bettens est journaliste et théologienne. Cet article et les entretiens dont il est issu ont été réalisés avant l'incendie du camp de Moria, à Lesbos, du 9 septembre 2020, et le signalement des premiers cas de personnes positives au coronavirus (n.d.l.r.).

[1] « Xenophobia Virus annonce un petit tract distribué à Lesbos, représentant un personnage muni d’un masque auquel on prend la température », in Libération, "Lesbos, l’autre confinement de l’Europe", 18 mars 2020.

Plus...

Le coronavirus a rappelé à l’humanité à quel point son équilibre est fragile. Dans l’adversité, chacun a su mobiliser un esprit insoupçonné d’empathie et d’initiative. Ces qualités, si elles sont conservées, pourraient aboutir à un changement de mentalité bénéfique à la préservation de l’environnement. Car aucune transition écologique ne saurait s’opérer par des choix stigmatisant ceux qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent porter un tel fardeau.

Kevin Despond est étudiant en sciences de l’environnement

«Le fait de représenter Jésus comme un Européen blanc fait de plus en plus débat en cette période de réflexion sur l’héritage raciste de notre société», note Anna Swartwood House, professeur assistante d’Histoire de l'art de l'Université de Caroline du Sud, dans un article paru sur le site The Conversation. Alors que des manifestants réclament le déboulonnage des statues de généraux sudistes de la Guerre de Sécession aux États-Unis, l’activiste Shaun King va plus loin, en suggérant qu’il convient d’«en finir» avec les fresques et autres œuvres d’art représentant un «Jésus blanc».

«Le fait de représenter Jésus comme un Européen blanc fait de plus en plus débat en cette période de réflexion sur l’héritage raciste de notre société», note Anna Swartwood House, professeur assistante d’Histoire de l'art de l'Université de Caroline du Sud, dans un article paru sur le site The Conversation. Alors que des manifestants réclament le déboulonnage des statues de généraux sudistes de la Guerre de Sécession aux États-Unis, l’activiste Shaun King va plus loin, en suggérant qu’il convient d’«en finir» avec les fresques et autres œuvres d’art représentant un «Jésus blanc».

Vive le réchauffement climatique? Saison de pêche plus longue, potagers qui fleurissent, touristes qui débarquent...: sans en nier les conséquences dramatiques, les Groenlandais ont tendance aussi à profiter des avantages éphémères que leur procure la fonte des glaces.

Vive le réchauffement climatique? Saison de pêche plus longue, potagers qui fleurissent, touristes qui débarquent...: sans en nier les conséquences dramatiques, les Groenlandais ont tendance aussi à profiter des avantages éphémères que leur procure la fonte des glaces.

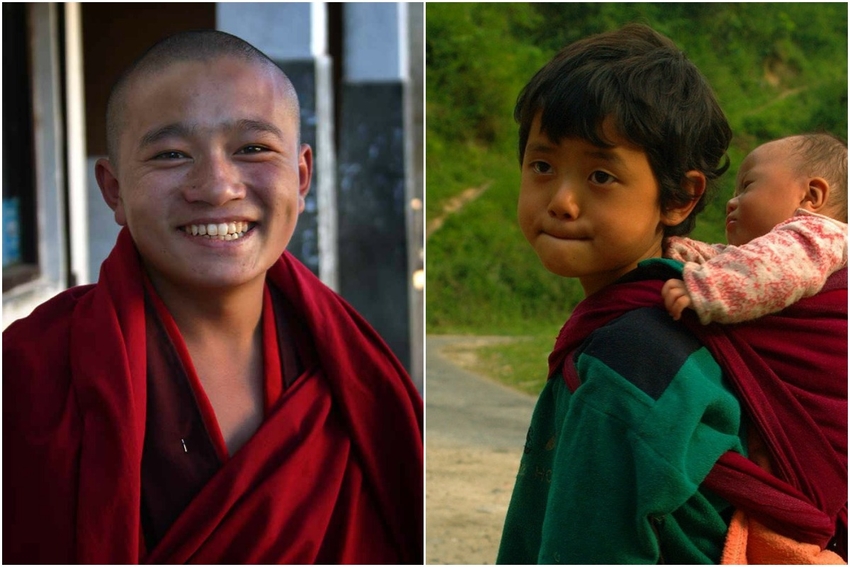

En voyage au Bhoutan, au printemps 1989, j’ai découvert un pays qui sortait de l’ordinaire. Enclavé entre Chine et Inde, au cœur de l’Himalaya, il a la taille de la Suisse (environ 47'000 km2), avec, aujourd’hui une population de 750'000 habitants. Ce pays se protège du tourisme de masse, par un quota de 100'000 touristes par an, devant dépenser 250 dollars par jour. Il m’était apparu calme, apaisant, accueillant, jamais stressé, sans pollution… Le pays idéal?

En voyage au Bhoutan, au printemps 1989, j’ai découvert un pays qui sortait de l’ordinaire. Enclavé entre Chine et Inde, au cœur de l’Himalaya, il a la taille de la Suisse (environ 47'000 km2), avec, aujourd’hui une population de 750'000 habitants. Ce pays se protège du tourisme de masse, par un quota de 100'000 touristes par an, devant dépenser 250 dollars par jour. Il m’était apparu calme, apaisant, accueillant, jamais stressé, sans pollution… Le pays idéal?