Quel bilan tirer de la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26)? De la déception! Notamment à l'égard de la Suisse. Selon un rapport qui calcule les engagements climatique des différents pays (Climate Action Tracker), notre planète se dirige vers un réchauffement planétaire de 2,4°C, un scénario catastrophe pour des centaines de millions de personnes vivant sur des îles, le long des côtes ou dans les zones arides. Chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré élève le niveau de la mer, augmente les inondations, la force des ouragans et la fréquence des sècheresses et des canicules. Chaque dixième de degré augmente les souffrances de millions d’habitants de cette planète et cause des milliers de décès supplémentaires, maintenant et plus encore pour les générations futures…

Quel bilan tirer de la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26)? De la déception! Notamment à l'égard de la Suisse. Selon un rapport qui calcule les engagements climatique des différents pays (Climate Action Tracker), notre planète se dirige vers un réchauffement planétaire de 2,4°C, un scénario catastrophe pour des centaines de millions de personnes vivant sur des îles, le long des côtes ou dans les zones arides. Chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré élève le niveau de la mer, augmente les inondations, la force des ouragans et la fréquence des sècheresses et des canicules. Chaque dixième de degré augmente les souffrances de millions d’habitants de cette planète et cause des milliers de décès supplémentaires, maintenant et plus encore pour les générations futures…

L’humanité à la croisée des chemins. Ce titre de livre résume clairement l’enjeu qui nous attend. Jamais, dans son histoire, l’humanité n’a connu un défi d'une telle ampleur, avec une redoutable dynamique tant dans le temps que dans l’espace. C’est ce que s’est efforcé d’expliquer son auteur, René Longet. Expert reconnu en développement durable, il a donné une conférence le 4 novembre dernier à la librairie Le vent des Routes de Genève. Il nous livre le fruit de ses réflexions en quatre enjeux clés et autant d'idées-forces.

L’humanité à la croisée des chemins. Ce titre de livre résume clairement l’enjeu qui nous attend. Jamais, dans son histoire, l’humanité n’a connu un défi d'une telle ampleur, avec une redoutable dynamique tant dans le temps que dans l’espace. C’est ce que s’est efforcé d’expliquer son auteur, René Longet. Expert reconnu en développement durable, il a donné une conférence le 4 novembre dernier à la librairie Le vent des Routes de Genève. Il nous livre le fruit de ses réflexions en quatre enjeux clés et autant d'idées-forces.

«L'engagement de l’Église pour le climat ne date pas d'hier»

cath.ch La COP26, qui se tient dès ce 31 octobre à Glasgow, est l’occasion de revenir sur la stratégie écologique du pape François et le rapport qu’ont entretenu ses prédécesseurs avec le climat. «Un appel constant», selon Xavier Gravend-Tirole, aumônier des Hautes Écoles de Lausanne. Il souligne que «le génie de François, qui est aussi un génie jésuite, est de naviguer dans les eaux troubles de notre époque avec comme boussole le discernement.»

La COP26, qui se tient dès ce 31 octobre à Glasgow, est l’occasion de revenir sur la stratégie écologique du pape François et le rapport qu’ont entretenu ses prédécesseurs avec le climat. «Un appel constant», selon Xavier Gravend-Tirole, aumônier des Hautes Écoles de Lausanne. Il souligne que «le génie de François, qui est aussi un génie jésuite, est de naviguer dans les eaux troubles de notre époque avec comme boussole le discernement.»

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relai et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, à fortiori pour des jeunes en pleine construction. Directrice de la fondation As’trame, Anne de Montmollin plaide pour la mise en place d’une aide centrée sur l’ensemble de la famille concernée.

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relai et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, à fortiori pour des jeunes en pleine construction. Directrice de la fondation As’trame, Anne de Montmollin plaide pour la mise en place d’une aide centrée sur l’ensemble de la famille concernée.

La philanthropie vue par les neurosciences comportementales

Giuseppe Ugazio La philanthropie se caractérise par une tension entre la promotion de valeurs morales visant à améliorer la qualité de vie de l'humanité et le coût matériel encouru pour atteindre cet objectif. Dans notre dossier Voir et agir en prochain d'octobre 2021, nous abordons la question éthique soulevé par la notion d'altruisme efficace. Mais que savons-nous de ce qui se passe dans notre cerveau lors de prise de décision morale complexe impliquant la vie d'autres humains? Peu de choses encore, relève le professeur Giuseppe Ugazio de l'Université de Genève, mais les recherches vont bon train.

La philanthropie se caractérise par une tension entre la promotion de valeurs morales visant à améliorer la qualité de vie de l'humanité et le coût matériel encouru pour atteindre cet objectif. Dans notre dossier Voir et agir en prochain d'octobre 2021, nous abordons la question éthique soulevé par la notion d'altruisme efficace. Mais que savons-nous de ce qui se passe dans notre cerveau lors de prise de décision morale complexe impliquant la vie d'autres humains? Peu de choses encore, relève le professeur Giuseppe Ugazio de l'Université de Genève, mais les recherches vont bon train.

La fonte des glaciers n’est plus un secret pour personne. Visible à l'œil nu, elle nous montre l’impact de la vie humaine sur terre. Un impact irréversible! «La fonte des glaciers n’est qu'une des nombreuses conséquences du changement climatique à travers le monde, mais lorsqu’on l’observe en Suisse, elle nous touche de par notre attachement à un tel paysage», relève Myriam Roth, instigatrice de l'initiative pour les glaciers et coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat. Elle nous dépeint la situation et retrace l'historique de l'initiative.

La fonte des glaciers n’est plus un secret pour personne. Visible à l'œil nu, elle nous montre l’impact de la vie humaine sur terre. Un impact irréversible! «La fonte des glaciers n’est qu'une des nombreuses conséquences du changement climatique à travers le monde, mais lorsqu’on l’observe en Suisse, elle nous touche de par notre attachement à un tel paysage», relève Myriam Roth, instigatrice de l'initiative pour les glaciers et coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat. Elle nous dépeint la situation et retrace l'historique de l'initiative.

Après un nouvel été marqué par un rapport alarmant du GIEC et des phénomènes climatiques extrêmes, à la veille de la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en novembre, nous proposons un focus sur le projet multimédia Humans & Climate Change Stories de Samuel Turpin et son équipe. L’objectif du photojournaliste est de suivre durant dix ans dans le monde douze familles directement affectées par les effets du dérèglement climatique.

Après un nouvel été marqué par un rapport alarmant du GIEC et des phénomènes climatiques extrêmes, à la veille de la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en novembre, nous proposons un focus sur le projet multimédia Humans & Climate Change Stories de Samuel Turpin et son équipe. L’objectif du photojournaliste est de suivre durant dix ans dans le monde douze familles directement affectées par les effets du dérèglement climatique.

Lors du premier confinement de mars 2020, les associations œuvrant dans le domaine des addictions ont été mises en état d’alerte. Leur crainte? Assister à une augmentation de la consommation de substances psychotropes et d’alcool, principalement parmi les personnes atteintes dans leur santé mentale, chez qui les dépendances se révèlent particulièrement mortifères. Si la situation n’a pas été aussi catastrophique qu’annoncé, elle a incité les professionnels à travailler encore plus sur la prévention.

Plus...

Censée contribuer à l’effort de guerre par la dimension unificatrice et purificatoire que les soldats y trouvent, la consommation de boissons alcoolisées a été encouragée et orchestrée à grande échelle en France pendant la Première Guerre mondiale. Mauvais calcul des autorités? Une chose est sûre, elle a aussi engendré des dérives remettant en cause l’ordre guerrier et la solidarité sociale essentielle en temps de guerre.

Stéphane Le Bras, maître de conférences en Histoire contemporaine à l'Université Clermont Auvergne, est auteur de «L’ivresse dans l’armée française pendant la Grande Guerre. Un mal pour un bien?», in M. Lecoutre (dir.), L’ivresse entre le bien et le mal, de l’antiquité à nos jours (Peter Lang 2018).

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relais et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, a fortiori pour des jeunes en pleine construction.

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relais et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, a fortiori pour des jeunes en pleine construction.

L’altruisme, les médecins sans frontières l’incarnent souvent aux yeux du public. Leur «mission» est pourtant pleine d’ambiguïtés: récupération politique, brièveté de la présence, jeu avec les pouvoirs en place, familles laissées derrière soi et souffrant de l’absence, peur et excitation face au danger… Aujourd’hui psychiatre à Pau, Christine Marchand, qui effectua trois missions pour le compte de MSF, raconte les interrogations liées à ces années.

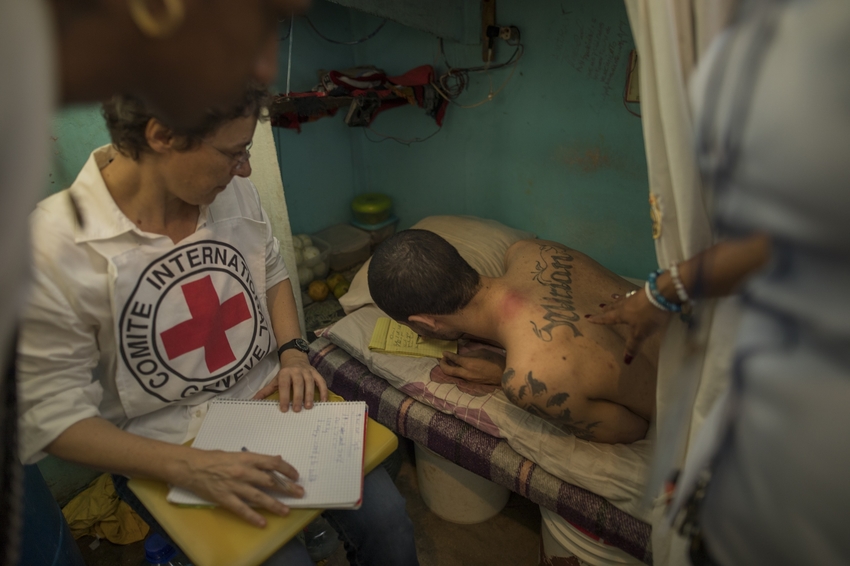

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]