Depuis vingt ans, Pantone désigne la couleur qui fera la tendance de l’année à venir. En 2020, l’entreprise américaine a choisi de franchir le seuil de la décennie naissante avec une touche de calme et de réflexion dans son nuancier: le Classic Blue 19-4052. Un bleu profond qui tend vers le crépuscule. À l’occasion du dossier le langage des couleurs (in choisir n° 696), célébrons le bleu. Omniprésent aujourd’hui, il n’a pas toujours été prisé et fut même un mal aimé.

Depuis vingt ans, Pantone désigne la couleur qui fera la tendance de l’année à venir. En 2020, l’entreprise américaine a choisi de franchir le seuil de la décennie naissante avec une touche de calme et de réflexion dans son nuancier: le Classic Blue 19-4052. Un bleu profond qui tend vers le crépuscule. À l’occasion du dossier le langage des couleurs (in choisir n° 696), célébrons le bleu. Omniprésent aujourd’hui, il n’a pas toujours été prisé et fut même un mal aimé.

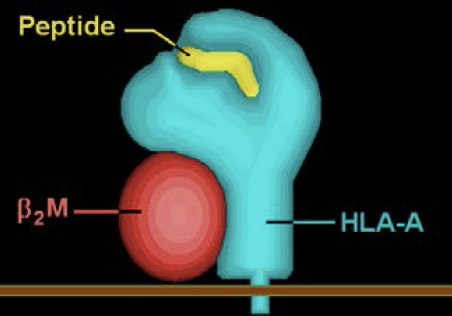

Existe-t-il des différences d’immunité face au coronavirus SARS-CoV-2 entre populations de diverses régions géographiques? Une partie de la réponse est à rechercher dans les génomes de ces groupes de personnes et, plus particulièrement, dans les gènes HLA, responsables du système immunitaire dit adaptatif. Une étude de l'Université de Genève fait la comparaison et identifie les variants génétiques potentiellement les plus efficaces. Dans un communiqué de presse, Alicia Sanchez-Mazas, professeure à l'Unité d’Anthropologie du Département de génétique et évolution de Genève, explique ces résultats.

Existe-t-il des différences d’immunité face au coronavirus SARS-CoV-2 entre populations de diverses régions géographiques? Une partie de la réponse est à rechercher dans les génomes de ces groupes de personnes et, plus particulièrement, dans les gènes HLA, responsables du système immunitaire dit adaptatif. Une étude de l'Université de Genève fait la comparaison et identifie les variants génétiques potentiellement les plus efficaces. Dans un communiqué de presse, Alicia Sanchez-Mazas, professeure à l'Unité d’Anthropologie du Département de génétique et évolution de Genève, explique ces résultats.

Si la situation semble se normaliser en Europe et que les mesures pour contenir le coronavirus s’assouplissent, il n'en est pas de même sur tout le globe. Secrétaire du JESC (jesuit European Social Center) pour les affaires européennes, Martin Maier sj invite à réfléchir sur ce que cette pandémie suscite comme réflexions. Nous devons, selon lui, prendre conscience que la santé est un bien commun universel à préserver et qu'il est grand temps de changer «notre modèle actuel de mondialisation en tenant compte des pauvres, de l'environnement naturel et des générations futures». Son analyse à la lumière de l'encyclique du pape François Laudato si' qui fête ses cinq ans. 1

Si la situation semble se normaliser en Europe et que les mesures pour contenir le coronavirus s’assouplissent, il n'en est pas de même sur tout le globe. Secrétaire du JESC (jesuit European Social Center) pour les affaires européennes, Martin Maier sj invite à réfléchir sur ce que cette pandémie suscite comme réflexions. Nous devons, selon lui, prendre conscience que la santé est un bien commun universel à préserver et qu'il est grand temps de changer «notre modèle actuel de mondialisation en tenant compte des pauvres, de l'environnement naturel et des générations futures». Son analyse à la lumière de l'encyclique du pape François Laudato si' qui fête ses cinq ans. 1

Le théologien Pierre Bühler, contributeur régulier de la revue Vivre Ensemble, livre une analyse fine de la gestion de la crise sanitaire vis-à-vis des populations de personnes exilées. À la lumière de l'actualité des dernières semaines sur les îles grecques, évoquant le manque de sauvetage en Méditerranée et le maintien des procédures d’asile en Suisse, il interroge les notions d’éthique et de morale. La déontologie est-elle sacrifiée aux diverses finalités politiques?

Le théologien Pierre Bühler, contributeur régulier de la revue Vivre Ensemble, livre une analyse fine de la gestion de la crise sanitaire vis-à-vis des populations de personnes exilées. À la lumière de l'actualité des dernières semaines sur les îles grecques, évoquant le manque de sauvetage en Méditerranée et le maintien des procédures d’asile en Suisse, il interroge les notions d’éthique et de morale. La déontologie est-elle sacrifiée aux diverses finalités politiques?

Le 16 mai 2020 marque le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. Retour, avec l’historien André Larané, fondateur d'herodote.net en 2004, sur un événement qui, outre de consacrer une figure historique de tous temps populaire, a contribué à la réconciliation d’une France profondément divisée.

Le 16 mai 2020 marque le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. Retour, avec l’historien André Larané, fondateur d'herodote.net en 2004, sur un événement qui, outre de consacrer une figure historique de tous temps populaire, a contribué à la réconciliation d’une France profondément divisée.

Portrait de Jeanne d'Arc en armure (vers 1450) © Wikimedia CommonCe qui s’est passé, le 24 mai 1431 au cimetière de St. Ouen, n’est pas très clair. Cinq jours auparavant, le tribunal ecclésiastique de Rouen avait condamné Jeanne comme hérétique, schismatique, sorcière, etc. Mais avant de la remettre au pouvoir séculier, on donne à Jeanne une dernière chance de confesser ses crimes, de se repentir et d’accepter la pénitence infligée par l’Église selon sa propre discipline. Ce qu'elle fera.

Portrait de Jeanne d'Arc en armure (vers 1450) © Wikimedia CommonCe qui s’est passé, le 24 mai 1431 au cimetière de St. Ouen, n’est pas très clair. Cinq jours auparavant, le tribunal ecclésiastique de Rouen avait condamné Jeanne comme hérétique, schismatique, sorcière, etc. Mais avant de la remettre au pouvoir séculier, on donne à Jeanne une dernière chance de confesser ses crimes, de se repentir et d’accepter la pénitence infligée par l’Église selon sa propre discipline. Ce qu'elle fera.

Les évêques catholiques allemands ont publiquement reconnu, le 29 avril 2020, les fautes de l’Église du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Les évêques de l’époque n’ont pas opposé un non clair à la guerre et à l’antisémitisme. L’acte de repentance de la Conférence des évêques allemands s’exprime à travers une brochure historique d’une vingtaine de pages. Si l’idée d’une sympathie des évêques envers l’idéologie et l’ordre nazis doit être clairement écartée, l’esprit national et patriotique offre une explication mieux étayée de leur complaisance, voire de leur complicité dans la guerre.

Les évêques catholiques allemands ont publiquement reconnu, le 29 avril 2020, les fautes de l’Église du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Les évêques de l’époque n’ont pas opposé un non clair à la guerre et à l’antisémitisme. L’acte de repentance de la Conférence des évêques allemands s’exprime à travers une brochure historique d’une vingtaine de pages. Si l’idée d’une sympathie des évêques envers l’idéologie et l’ordre nazis doit être clairement écartée, l’esprit national et patriotique offre une explication mieux étayée de leur complaisance, voire de leur complicité dans la guerre.

À l’occasion des 50 ans de la fin de la guerre civile du Nigeria, Didier Ruef a suivi le Père Gerald Chukwudi Ani dans son pays natal, le temps d’un reportage. Né en 1973 à Agbani, dans l’État d’Enugu, un siècle après que le christianisme soit arrivé au Biafra dans les malles des Britanniques, Gerald Chukwudi Ani a été ordonné prêtre au Tessin en 2009. Les attentes de ses proches restés au pays sont à la mesure de ses deux casquettes d'émigré et de prêtre.

Didier Ruef, d’origine genevoise, vit à Lugano depuis 25 ans. Photographe de renommée internationale, il a reçu de nombreux prix et ses reportages ont été publiés dans divers journaux et magazines suisses et étrangers.

Plus...

Comme notre monde serait triste en noir et blanc! Sans les couleurs, nous serions amputés d’une large part de notre gamme émotionnelle et de nos possibles. S’appuyant sur une importante littérature scientifique, le coloriste Jean-Gabriel Causse a étudié les influences physiologiques et psychologiques des couleurs sur nos humeurs et comportements, sur notre créativité, nos capacités cognitives, notre sexualité et performances sportives...

Créatif publicitaire durant de nombreuses années, Jean-Gabriel Causse s’est spécialisé dans le conseil en couleurs dans le monde industriel, en France et au Japon. II est membre depuis 2007 du Comité français de la couleur et auteur de L’étonnant pouvoir des couleurs (Paris, Éd. du Palio 2014, 190 p.).

Lucienne Bittar: Que ce soit dans L’Étonnant pouvoir des couleurs ou dans votre roman Les crayons de couleurs,[1] où vous dessinez une société d’où les couleurs auraient brusquement disparu, vous défendez la thèse que chacune d’entre elles a un rôle, que ce n’est pas pour rien que nous sommes capables de les percevoir.

Avant de porter un aliment et une boisson à la bouche, on les regarde. Parfois sans en avoir conscience, souvent en salivant. Quelle est votre réaction face à une belle tranche de pastèque rouge? Et mangeriez-vous une fraise bleue? La couleur joue un rôle si important dans notre alimentation que nous avons commencé très tôt à travestir -à «améliorer»- les teintes que Mère nature donne à nos fruits, légumes, viandes, céréales, poissons et boissons. Non sans dérapages.

Annick Chevillot, Lausanne, journaliste

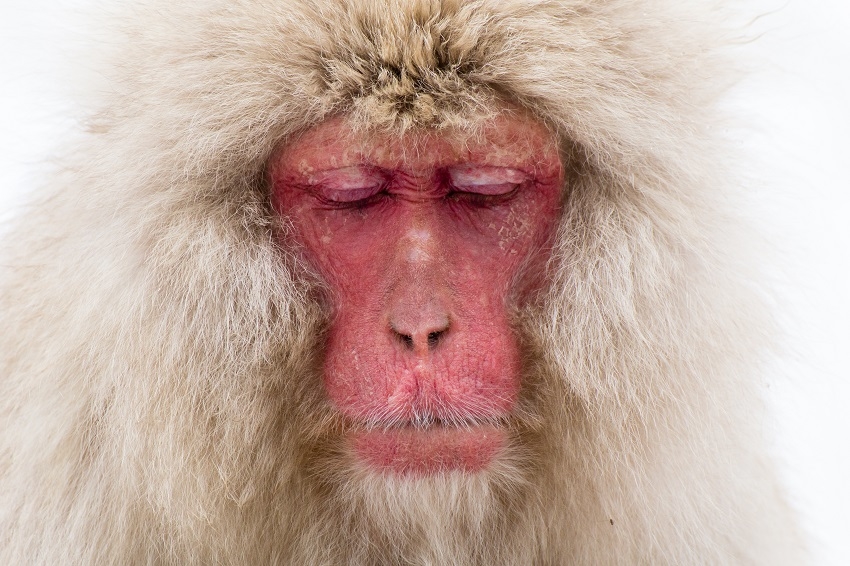

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

Chloé Laubu est docteure en biologie du comportement animal et vulgarisatrice scientifique. Voir son site Élan d’Sciences.

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Sébastien Bouret est neurobiologiste spécialiste des circuits de la motivation chez les primates (CNRS, Paris). Ses recherches vont des mécanismes neurobiologiques aux causes ultimes en éthologie, à savoir comprendre l’évolution des espèces.