Religions

La souplesse unique de l’alphabet hébraïque biblique en fait une porte d’entrée sur le mystère de la création, comme le souligne la tradition de la Kabbale. En jouant avec les sonorités, en construisant et déconstruisant des mots, un dialogue avec Dieu peut s’amorcer. Présentation d’une approche basée sur l’intuition et l’interprétation plus que sur la science.

La souplesse unique de l’alphabet hébraïque biblique en fait une porte d’entrée sur le mystère de la création, comme le souligne la tradition de la Kabbale. En jouant avec les sonorités, en construisant et déconstruisant des mots, un dialogue avec Dieu peut s’amorcer. Présentation d’une approche basée sur l’intuition et l’interprétation plus que sur la science.

Originairement juive orthodoxe, Élisabeth Smadja s’est convertie au catholicisme. Elle ne cesse depuis de revisiter les liens entre les deux religions. Elle a publié plusieurs ouvrages allant dans ce sens, dont Prier avec le Cantique des cantiques (Salvator 2015). Son dernier livre, Prier le Verbe (Paris, Médiaspaul 2017, 160 p.), propose un parcours méditatif à travers l’alphabet hébraïque.

Migrations forcés, le HCR salue le travail des Eglises

Raphaël Zbinden, cath.ch À quelques jours de la Journée des réfugiés du 17 juin, le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué le rôle de sensibilisation joué par les communautés religieuses face aux drames des migrations forcées. L’agence onusienne appelle à la mobilisation de toute la société pour que cette tragédie ne soit pas oubliée. Julia Dao, responsable de la communication pour le Bureau suisse du HCR, a expliqué à cath.ch que l’organisation internationale basée à Genève s’efforce de communiquer régulièrement sur la situation en Méditerranée. «Nos informations sont souvent reprises par les médias suisses et européens, ce que nous saluons. La couverture peut certes sembler moindre qu’au cours des années précédentes, où l’opinion a pris conscience de l’ampleur de la situation, mais le thème n’a pas pour autant disparu des préoccupations du public.» (Découvrez l'interview d'Anja Klug, directrice du Bureau suisse du HCR, dans la revue choisir n° 683, à commander auprès de la rédaction.)

À quelques jours de la Journée des réfugiés du 17 juin, le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué le rôle de sensibilisation joué par les communautés religieuses face aux drames des migrations forcées. L’agence onusienne appelle à la mobilisation de toute la société pour que cette tragédie ne soit pas oubliée. Julia Dao, responsable de la communication pour le Bureau suisse du HCR, a expliqué à cath.ch que l’organisation internationale basée à Genève s’efforce de communiquer régulièrement sur la situation en Méditerranée. «Nos informations sont souvent reprises par les médias suisses et européens, ce que nous saluons. La couverture peut certes sembler moindre qu’au cours des années précédentes, où l’opinion a pris conscience de l’ampleur de la situation, mais le thème n’a pas pour autant disparu des préoccupations du public.» (Découvrez l'interview d'Anja Klug, directrice du Bureau suisse du HCR, dans la revue choisir n° 683, à commander auprès de la rédaction.)

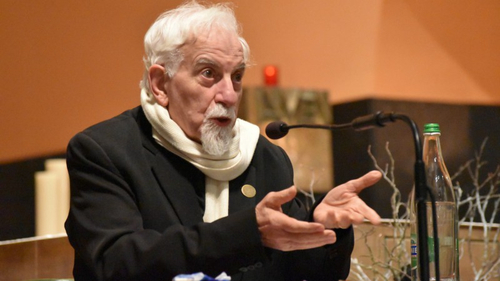

De Malraux à Houellebecq. Le XXIe siècle est-il religieux ?

Jean-Louis Loubet del Bayle « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » Même si l’orientation majoritaire des sociétés occidentales sécularisées paraît contredire ce propos attribué à André Malraux, divers témoignages et observations liés à l’actualité récente conduisent à l’évoquer à nouveau, en suscitant des interrogations sur les liens possibles entre le besoin de religion et le vide existentiel des sociétés contemporaines.

« Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » Même si l’orientation majoritaire des sociétés occidentales sécularisées paraît contredire ce propos attribué à André Malraux, divers témoignages et observations liés à l’actualité récente conduisent à l’évoquer à nouveau, en suscitant des interrogations sur les liens possibles entre le besoin de religion et le vide existentiel des sociétés contemporaines.

Professeur émérite de Science politique à l’Université de Toulouse-Capitole. Auteur de nombreuses études consacrées à l’histoire des idées, dont Les Non-conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française, Paris, Seuil 2001, 576 p.

Que l’on parle de politique ou de religion, le radicalisme repose sur la certitude de détenir la vérité et sur le désir d’imposer celle-ci à tous, par n’importe quel moyen. Cette tentation totalitaire habite l’homme depuis toujours, mais elle trouve aujourd’hui les moyens de son épanouissement.

Ana Petrache vient de publier sa thèse Gaston Fessard: un chrétien de rite dialectique ? (Paris, Cerf 2017, 304 p.), qui porte sur la pensée de ce jésuite contre toute forme de totalitarisme. Elle s’intéresse aux relations entre le religieux et le politique et a travaillé pour la Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux de l’Université de Genève.

M. Spilker, réd. en chef de kath.ch, et U. Tilgner © Jacques BersetFustigeant la politique occidentale au Moyen-Orient, le journaliste allemand Ulrich Tilgner, qui a couvert pendant plus de trois décennies les endroits chauds du Moyen-Orient, a déploré la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite, pour y vendre des armes pour plus de 100 milliards de dollars. Invité à Einsiedeln le 21 mai 2017 par l’œuvre d’entraide catholique Aide à l’Église en détresse (AED), ce grand spécialiste du Moyen-Orient était l’un des débatteurs à une table-ronde sur la responsabilité des religions dans la guerre.

M. Spilker, réd. en chef de kath.ch, et U. Tilgner © Jacques BersetFustigeant la politique occidentale au Moyen-Orient, le journaliste allemand Ulrich Tilgner, qui a couvert pendant plus de trois décennies les endroits chauds du Moyen-Orient, a déploré la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite, pour y vendre des armes pour plus de 100 milliards de dollars. Invité à Einsiedeln le 21 mai 2017 par l’œuvre d’entraide catholique Aide à l’Église en détresse (AED), ce grand spécialiste du Moyen-Orient était l’un des débatteurs à une table-ronde sur la responsabilité des religions dans la guerre.

Lutter contre les terroristes islamiques uniquement par des moyens militaires ne suffit pas, cela peut même être contre-productif, estime Ulrich Tilgner. «Un civil tué dans un bombardement, ce sont à coup sûr dix nouvelles recrues pour Daech!»

«La charité est l’unique extrémisme des croyants...» Naïf? Pas tant que cela. Le pape François est malin. Par là il nomme directement le cœur du problème: la vengeance dans les mentalités arabes (et juives) qui empêche toute réconciliation, prolonge les guerres indéfiniment et refuse que la paix s’installe.

«La charité est l’unique extrémisme des croyants...» Naïf? Pas tant que cela. Le pape François est malin. Par là il nomme directement le cœur du problème: la vengeance dans les mentalités arabes (et juives) qui empêche toute réconciliation, prolonge les guerres indéfiniment et refuse que la paix s’installe.

Au Caire, les 28 et 29 avril, il a prononcé à son arrivée deux discours de paix et de réconciliation très applaudis, qui ont été retransmis à la Une de la TV égyptienne. Le premier lors de la Conférence pour la paix à la célèbre université millénaire sunnite d’Al-Azhar et l’autre à l’accueil du maréchal Al Sissi devant un parterre de diplomates. Il fallait voir l’accolade chaleureuse du grand imam Ahmed al-Tayeb pour saisir les profonds sentiments d’amitié qui lient les deux hommes, en même temps que le vif désir de l’imam que son «frère de Rome» vienne l’aider à établir la paix dans son pays si fragilisé.

À la veille du voyage du pape François en Égypte, les 28 et 29 avril 2017, le Père Samir Khalil, jésuite égyptien de renommée internationale, a expliqué à I.MEDIA pourquoi l’Egypte possède une place à part dans le christianisme au Moyen-Orient. Il est directeur du CEDRAC, Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes, au sein de l’Institut pontifical oriental à Rome. Une information de cath.ch.

À la question de savoir pourquoi le monachisme connaît un renouveau dans le pays, le Père Samir rappelle qu'il s'agit là d'une tradition égyptienne ancrée.

À la question de savoir pourquoi le monachisme connaît un renouveau dans le pays, le Père Samir rappelle qu'il s'agit là d'une tradition égyptienne ancrée.

Un lieu clos, ouvert sur le Ciel

«Les jardins ne sont pas innocents, ce sont nos paysages intérieurs qui toujours s’y inscrivent, notre rapport aux hommes, au monde et à Dieu.» Michel Le Bris, «Le Paradis Perdu», 1981

Pendant des centaines de millénaires, l’environnement naturel a été sinon hostile, du moins dangereux pour le genre humain. Pour survivre, il s’agissait de manger l’autre et d’éviter d’être mangé. L’idée qui nous intéresse est née aux confins d’une région aride, où la survie était particulièrement ardue. Comme pour montrer sa puissance, c’est là que l’homme a voulu créer un espace naturel où il règnerait en maître et qu’il aménagerait selon son bon plaisir. Il lui a fallu commencer par protéger cet espace des prédateurs en tous genres, et le séparer du reste du monde - celui de la survie - par une clôture. Ce lieu, c’est le jardin.

Plus...

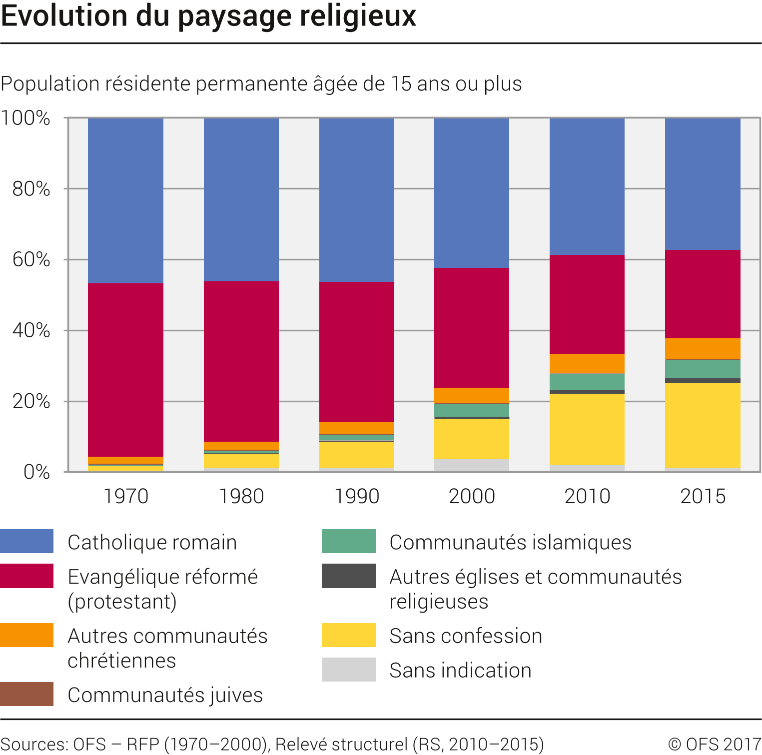

Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) révèlent que catholiques et musulmans de Suisse ne sont pas très pratiquants, contrairement aux évangéliques.

Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) révèlent que catholiques et musulmans de Suisse ne sont pas très pratiquants, contrairement aux évangéliques.

Avec ou sans Lui – Un entretien avec Alexis Jenni

Écrit par Céline Fossati«J’ai le goût de Dieu, et je ne sais pas d’où il me vient.» Homme de sciences et de lettres, Alexis Jenni n’était pas particulièrement destiné à se poser la question de Dieu. Et pourtant... Sa présence, il l’a ressentie de ses cinq sens.

La notion de dieu est-elle universelle ou une catégorie de pensée occidentale? Un usage critique de ce mot est à envisager, ne serait-ce que pour considérer ce qu’il en est des devas, des bouddhas, des kamis, des fétiches, des maîtres des animaux ou d’autres instances surprenantes.

Selon les Pères de l’Église chrétienne, ceux qui n’ont pas eu le bénéfice de la Révélation vivent dans l’erreur, à moins qu’ils n’aient conservé quelques lueurs de vérité naturelle. Ils ont peut-être eux aussi des dieux, mais ce sont des dieux pluriels. Ces dieux seraient soit des approximations plus ou moins erronées du seul vrai dieu, soit simplement des inventions diaboliques.

Par votation populaire, le 14 janvier 1866, les juifs obtiennent le droit de s’installer où ils le désirent dans le pays. Quelques années plus tard, la nouvelle Constitution fédérale de 1874 scellera définitivement le principe de l’égalité de tous les citoyens indépendamment de leur appartenance religieuse.

L’histoire des juifs en Suisse remonte à l’époque romaine, mais aucun document de cette époque (IIIe - IVe siècle) ne peut l’attester clairement. Cependant, nous savons qu’au XIIIe siècle des juifs vivaient dans les principales villes de ce qui sera la Suisse. Ils résidaient aussi bien dans la partie alémanique que dans la partie romande : Zofingen et Baden (AG), Villeneuve et Chillon (VD), Soleure...