Religions

Les «caricatures de Mahomet» empoisonnent la politique française, au plan domestique et international. Ancien sous-secrétaire général des Nations-Unies, Marcel A. Boisard, auteur de Une si belle illusion. Réécrire la Charte des Nations-Unies, livre sa réflexion sur ce débat épineux.

Les «caricatures de Mahomet» empoisonnent la politique française, au plan domestique et international. Ancien sous-secrétaire général des Nations-Unies, Marcel A. Boisard, auteur de Une si belle illusion. Réécrire la Charte des Nations-Unies, livre sa réflexion sur ce débat épineux.

Durant le confinement, le numérique a soutenu l’expression politique de certains acteurs religieux pour qui le culte, au titre des «besoins spirituels» de l’homme, revêt un caractère de première nécessité. Il a aussi permis de forger l’image du clerc comme «résistant spirituel» face aux contraintes d’un État laïque qui ne saisirait pas l’importance du religieux, voire voudrait réduire celui-ci au silence. Illustrations.

David Douyère, professeur de sciences de l’information et de la communication, est spécialiste de la dimension communicationnelle du catholicisme; il co-anime le réseau de recherche Relicom, et est l’auteur de Communiquer la doctrine catholique (Genève, Labor & Fides 2018), recensé in choisir n° 695, avril-juin 2020, p. 79.

En choisissant Kamala Harris comme vice-présidente, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden pourrait bien s’assurer un ticket pour la Maison Blanche. La sénatrice noire américaine incarne la diversité culturelle autant que religieuse. En tant que femme noire-américaine, Kamala Harris remplit les deux critères essentiels que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden voulait pour son colistier. Mais la sénatrice californienne de 55 ans a d'autres atouts dans la course à la présidence de 2020. Elle incarne l'avenir de la religion américaine.

En choisissant Kamala Harris comme vice-présidente, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden pourrait bien s’assurer un ticket pour la Maison Blanche. La sénatrice noire américaine incarne la diversité culturelle autant que religieuse. En tant que femme noire-américaine, Kamala Harris remplit les deux critères essentiels que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden voulait pour son colistier. Mais la sénatrice californienne de 55 ans a d'autres atouts dans la course à la présidence de 2020. Elle incarne l'avenir de la religion américaine.

La pandémie fait craindre des dérives sectaires

Laurence Villoz, Protestinfo Lettres des Témoins de Jéhovah, messages des mormons sur les réseaux sociaux. La crise liée au Covid-19 est-elle en train d'engendrer une recrudescence de l’activité de certains groupes religieux ou considérés comme sectaires? Plusieurs personnes ont manifesté à la rédaction de Protestinfo leurs craintes et leurs surprises après avoir reçu des lettres manuscrites de la part des Témoins de Jéhovah et des messages sur les réseaux sociaux provenant de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, donc des mormons et d’autres groupes spirituels. Qu’en est-il exactement? Reportage

Lettres des Témoins de Jéhovah, messages des mormons sur les réseaux sociaux. La crise liée au Covid-19 est-elle en train d'engendrer une recrudescence de l’activité de certains groupes religieux ou considérés comme sectaires? Plusieurs personnes ont manifesté à la rédaction de Protestinfo leurs craintes et leurs surprises après avoir reçu des lettres manuscrites de la part des Témoins de Jéhovah et des messages sur les réseaux sociaux provenant de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, donc des mormons et d’autres groupes spirituels. Qu’en est-il exactement? Reportage

Le Covid-19 a conduit à repenser les relations professionnelles et sociales, notamment par l’incitation à la distanciation physique. Il en va de même du religieux. Pour assurer une forme de continuité en cette période de crise et d’absence de rassemblements, les religions ont eu recours à des dispositifs numériques. L'analyse de David Douyère, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours.

Le Covid-19 a conduit à repenser les relations professionnelles et sociales, notamment par l’incitation à la distanciation physique. Il en va de même du religieux. Pour assurer une forme de continuité en cette période de crise et d’absence de rassemblements, les religions ont eu recours à des dispositifs numériques. L'analyse de David Douyère, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours.

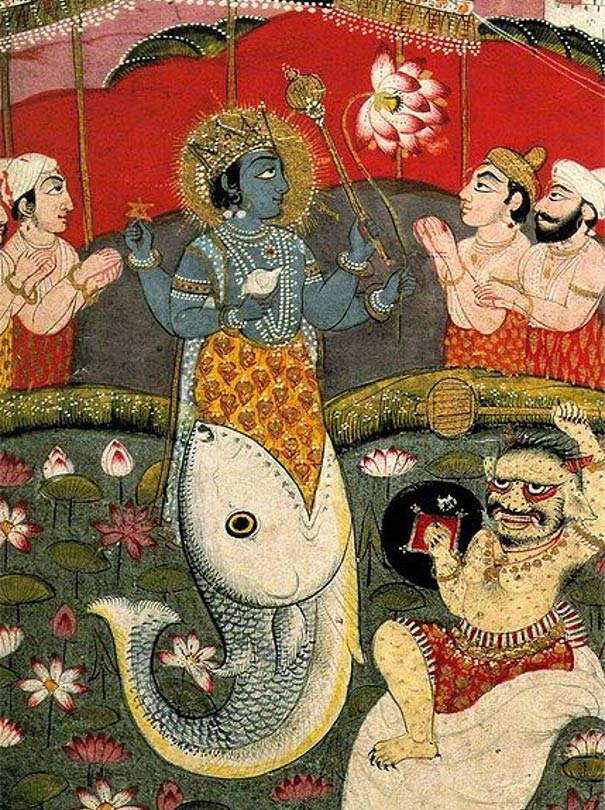

Il y a fort à parier que toutes les civilisations ont affronté la question -mieux, le mystère- du bonheur et de son corollaire le malheur. L’Inde et l’hindouisme ne font pas exception. En témoignent les textes les plus anciens, les Védas, ces quelque mille poèmes ou hymnes considérés comme la première strate de la révélation. Leurs traces, toujours vivaces, ont été relues par les Upanishad [1] qui ouvrent un nouveau chemin d’accès à la plénitude.

Jacques Scheuer sj est professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie à Louvain-la-Neuve et animateur des Voies de l’Orient (Bruxelles), un centre pour la rencontre entre les cultures et entre les spiritualités. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Un chrétien dans les pas de Bouddha (Bruxelles, Lessius 2010, 208 p.) et Une traversée des Upanishad (Paris, Les Deux Océans 2019, 121 p.).

Profondément impliqué dans le dialogue judéo-chrétien, Christian Rutishauser sj, provincial des jésuites de Suisse depuis 2012, est aussi l’un des conseillers du pape pour les relations religieuses avec le judaïsme. Il appelle à réintroduire la Fête de la circoncision de Jésus, retirée du calendrier liturgique en 1974. Un rituel selon lui important pour notre représentation d’un «Dieu qui s’est fait homme». Il vient d'écrire un livre en allemand sur cette question, à paraître ce printemps.

Profondément impliqué dans le dialogue judéo-chrétien, Christian Rutishauser sj, provincial des jésuites de Suisse depuis 2012, est aussi l’un des conseillers du pape pour les relations religieuses avec le judaïsme. Il appelle à réintroduire la Fête de la circoncision de Jésus, retirée du calendrier liturgique en 1974. Un rituel selon lui important pour notre représentation d’un «Dieu qui s’est fait homme». Il vient d'écrire un livre en allemand sur cette question, à paraître ce printemps.

Vous appelez à la réintroduction de la Fête de la circoncision. L’Église n’a-t-elle pas des problèmes plus urgents à traiter?

Lex orandi, lex credendi. Comme cette devise le dit, nous croyons ce que nous prions. Les symboles sont très importants. Le christianisme n’est pas quelque chose d’uniquement spirituel, il y a également un aspect profondément physique. Dans la notion d’incarnation, les valeurs spirituelles se manifestent par des signes visibles, corporels. C’est pourquoi nous célébrons l’Eucharistie avec du pain et du vin, le baptême avec de l’eau. La matière est nécessaire.

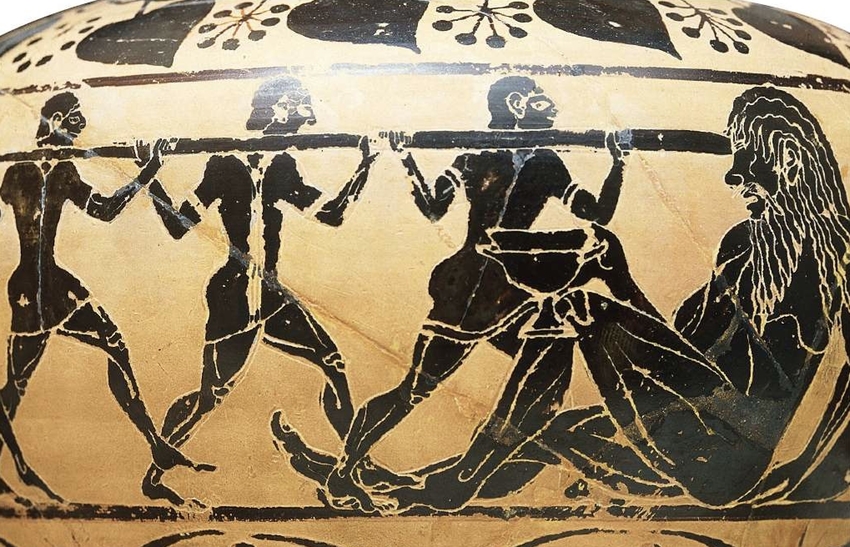

Les humains sont des animaux particuliers, certes, mais des animaux tout de même. Cette conception des Grecs anciens induisait un rapport complexe à la consommation de viande, réglée de manière sacrificielle pour s’attirer les faveurs des Dieux. Si leur végétarisme occasionnel et leur appel à la sobriété résonnent harmonieusement à nos oreilles contemporaines, ils ne jouaient toutefois pas la même partition que nous.

Les humains sont des animaux particuliers, certes, mais des animaux tout de même. Cette conception des Grecs anciens induisait un rapport complexe à la consommation de viande, réglée de manière sacrificielle pour s’attirer les faveurs des Dieux. Si leur végétarisme occasionnel et leur appel à la sobriété résonnent harmonieusement à nos oreilles contemporaines, ils ne jouaient toutefois pas la même partition que nous.

Philippe Borgeaud est professeur honoraire d’histoire des religions àl'Université de Genève. Spécialiste des religions antiques, Philippe Borgeaud a dirigé de 2005 à 2013 le module «Rites et mythes comme expressions culturelles des émotions» du Projet national suisse en sciences affectives. Il est l’auteur de Exercices d’histoire des religions. Comparaisons, rites, mythes et émotions (Leyden, Brill 2016, 364 p.)

Plus...

L’Association franco-suisse Compostelle-Cordoue a fêté ses 10 ans cette année avec une marche en France avec une vingtaine de scouts musulmans. Son président, Alain Simonin, rappelle ce qui a motivé sa création, ses objectifs de partage et de dialogue interreligieux et interculturel, et son outil, la marche. Il livre le récit d'une expérience qui l'a particulièrement frappée, vécue lors d'une des étapes du dernier pèlerinage avec les jeunes.

L’Association franco-suisse Compostelle-Cordoue a fêté ses 10 ans cette année avec une marche en France avec une vingtaine de scouts musulmans. Son président, Alain Simonin, rappelle ce qui a motivé sa création, ses objectifs de partage et de dialogue interreligieux et interculturel, et son outil, la marche. Il livre le récit d'une expérience qui l'a particulièrement frappée, vécue lors d'une des étapes du dernier pèlerinage avec les jeunes.

Le mythe du déluge est-il vraiment universel ? Qu’est-ce qui relie et différencie les récits bibliques du déluge de ceux du monde mésopotamien ? Tout en répondant à ces questions, le professeur Thomas Römer a ouvert un champ d’interrogations passionnant, lors de sa conférence du 29 mars, à Genève. Cet éminent spécialiste de la Bible hébraïque, professeur au Collège de France et aux Universités de Genève et Lausanne, était l’invité de la revue choisir dans le cadre du Festival Histoire et Cité.

Retrouvez ici sa conférence. © Histoire et Cité, Mathias Popee.

Un artisan sculpte une statue de Bouddha (Vietnam). © Fred de Noyelle/Godong À l’occasion de son centenaire célébré cette année, l’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé un vaste mouvement de réflexion sur l’avenir du travail. Convaincue que ce dernier vise le bien-être matériel et spirituel de l’Homme, l’institution onusienne a très vite tissé des liens avec les religions. Lors d’une rencontre interreligieuse, organisée par le Saint-Siège en février dernier à l’OIT, le vice-président de l’Union bouddhiste de France, Michel Aguilar, a exposé une perspective bouddhiste de l’avenir du travail.

Un artisan sculpte une statue de Bouddha (Vietnam). © Fred de Noyelle/Godong À l’occasion de son centenaire célébré cette année, l’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé un vaste mouvement de réflexion sur l’avenir du travail. Convaincue que ce dernier vise le bien-être matériel et spirituel de l’Homme, l’institution onusienne a très vite tissé des liens avec les religions. Lors d’une rencontre interreligieuse, organisée par le Saint-Siège en février dernier à l’OIT, le vice-président de l’Union bouddhiste de France, Michel Aguilar, a exposé une perspective bouddhiste de l’avenir du travail.

Certains symboles paraissent universels. Ce serait le cas de l’eau, magma originel et élément de vie. Pourtant, si bien des récits mythologiques et religieux suivent le même courant, des bifurcations fondamentales apparaissent selon les cultures. Plongeons pour s’en convaincre au cœur de quelques odyssées antiques.

Certains symboles paraissent universels. Ce serait le cas de l’eau, magma originel et élément de vie. Pourtant, si bien des récits mythologiques et religieux suivent le même courant, des bifurcations fondamentales apparaissent selon les cultures. Plongeons pour s’en convaincre au cœur de quelques odyssées antiques.

Spécialiste des religions antiques, Philippe Borgeaud a dirigé de 2005 à 2013 le module «Rites et mythes comme expressions culturelles des émotions» du Projet national suisse en sciences affectives. Il est l’auteur de Exercices d’histoire des religions. Comparaisons, rites, mythes et émotions (Leyden, Brill 2016, 364 p.) Il modèrera vendredi 29 mars 2019, à 15h30, à Uni Dufour, une table ronde intitulée "Dieux d'eau", dans le cadre du festival Histoire et Cité.