Un domaine central de la vie de l’Église est celui de la place et du rôle du prêtre ordonné dans la communauté. À travers son insistance à dénoncer le cléricalisme, c’est à une écoute renouvelée de l’Écriture que le pape François invite l’Église pour que des changements indispensables puissent s’accomplir dans sa gouvernance. Mais pour que cette prise de conscience porte son fruit, il faut débusquer le noyau du cléricalisme, en particulier son enracinement dans la distinction entre les mondes sacré et profane.

Un domaine central de la vie de l’Église est celui de la place et du rôle du prêtre ordonné dans la communauté. À travers son insistance à dénoncer le cléricalisme, c’est à une écoute renouvelée de l’Écriture que le pape François invite l’Église pour que des changements indispensables puissent s’accomplir dans sa gouvernance. Mais pour que cette prise de conscience porte son fruit, il faut débusquer le noyau du cléricalisme, en particulier son enracinement dans la distinction entre les mondes sacré et profane.

L’abbé Jean Civelli a été pendant 16 ans délégué épiscopal pour la vie religieuse, visitant les communautés religieuses à travers la Suisse romande et prêchant nombre de retraites en Suisse et en France. Il est l’auteur notamment de Dieu n’aime pas les sacrifices: le cléricalisme et le sacré (Parole et Silence 2021).

Par ses premiers discours, le pape François, en brandissant la menace du Diable et en faisant la promotion de Marie qui dénoue les nœuds, a étonné de nombreux Européens mal outillés pour comprendre, à partir de leur culture sécularisée, un jésuite tout imprégné de dévotions populaires. Sans vouloir ni pouvoir aborder les convictions intimes du pape, il faut replacer ses réflexions et gestes dans le contexte culturel argentin où il s’est formé à une théologie non dénuée de paradoxes.

Par ses premiers discours, le pape François, en brandissant la menace du Diable et en faisant la promotion de Marie qui dénoue les nœuds, a étonné de nombreux Européens mal outillés pour comprendre, à partir de leur culture sécularisée, un jésuite tout imprégné de dévotions populaires. Sans vouloir ni pouvoir aborder les convictions intimes du pape, il faut replacer ses réflexions et gestes dans le contexte culturel argentin où il s’est formé à une théologie non dénuée de paradoxes.

Véronique Lecaros est théologienne, professeure à l’Université pontificale catholique du Pérou (à Lima) et spécialiste du paysage religieux en Amérique latine. Ana Lourdes Suárez est professeure de sociologie à l’Université catholique d’Argentine (Buenos Aires). Ses recherches portent sur les questions de stratification sociale et de genre ainsi que sur les ordres religieux.

Depuis les années 80, en Occident, la spiritualité ne trouve plus nécessairement son ancrage dans les organisations religieuses. Ce mouvement «hors religion» n’a cessé de prendre de l’ampleur. C’est ainsi qu’au XXIe siècle, il affiche des expressions à la fois plus individualistes et plus universalistes, dépassant les sentiments d’appartenance.

Jean-François Mayer (directeur fondateur de l’Institut Religioscope) est un spécialiste des facteurs et développements religieux dans le monde contemporain, auxquels il a consacré nombre d’articles et une dizaine d’ouvrages. Il a été responsable, de 1987 à 1990, d’un projet de recherche dans le cadre du PNR 21 -Pluralisme culturel et identité nationale- du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Les catholiques de la Tradition et la tentation de la sécession

Jean-Louis Schlegel On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

Philosophe, traducteur et ancien directeur au Seuil, Jean-Louis Schlegel a occupé pendant une trentaine d’années des fonctions de direction à la revue Esprit. Spécialiste des recompositions contemporaines du religieux, il vient de co-publier, avec Danièle Hervieu-Léger, Vers l’implosion? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme (Seuil 2022).

Le chemin de joie de Genève, itinéraire et conférence

Écrit par Lucienne BittarPour les Genevois, les œuvres maîtresses du mosaïste slovène Marko Ivan Rupnik sj et de son équipe du Centre Aletti de Rome restent très certainement les treize mosaïques qui jalonnent depuis avril 2019 le Chemin de joie imaginé par l’Église catholique-romaine de Genève. Une conférence nous invite à le redécouvrir.

Le Centre Aletti de Rome a été fondé en 1993 par Jean Paul II dans le but de favoriser et valoriser la rencontre entre chercheurs et artistes chrétiens d’Europe occidentale et orientale.

Entre prophétisme et pharisianisme: le wokisme

Marie Lefebvre-Billiez, Protestinfo Le mot wokisme fait grincer de nombreuses dents, car il est devenu un fourre-tout englobant toutes les formes de luttes contre les inégalités, du racisme à l'écriture inclusive... Pourtant, si l'on part de son sens premier, ce mouvement ne peut laisser les Églises indifférentes. Qu’y a-t-il derrière cette revendication d’un monde plus juste et fraternel? Entre prophétisme biblique et risque de nouvelle religion, pasteurs et théologiens se positionnent pour la défense des marginalisés.

Le mot wokisme fait grincer de nombreuses dents, car il est devenu un fourre-tout englobant toutes les formes de luttes contre les inégalités, du racisme à l'écriture inclusive... Pourtant, si l'on part de son sens premier, ce mouvement ne peut laisser les Églises indifférentes. Qu’y a-t-il derrière cette revendication d’un monde plus juste et fraternel? Entre prophétisme biblique et risque de nouvelle religion, pasteurs et théologiens se positionnent pour la défense des marginalisés.

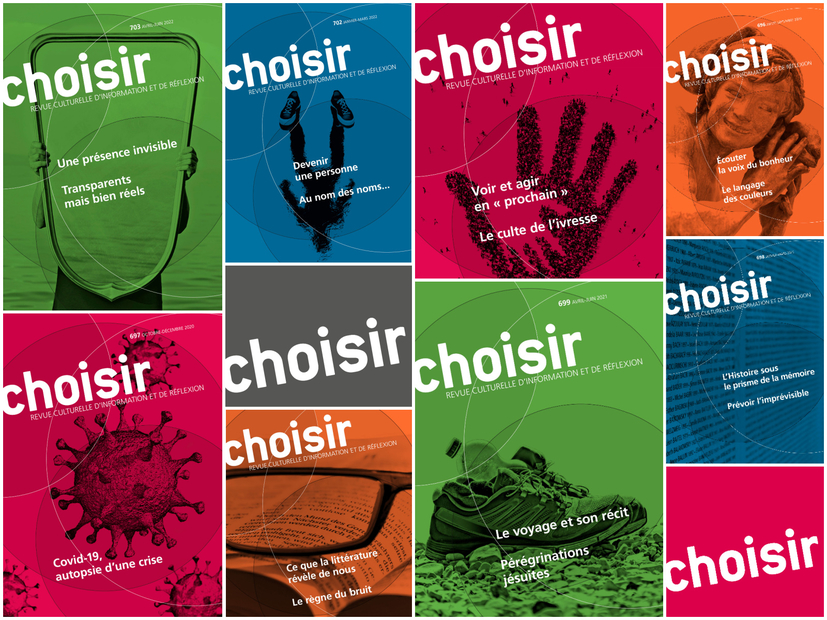

Les jésuites de Suisse, notre direction et les membres de notre rédaction ont le regret de vous informer que la revue culturelle choisir cessera de paraître le 31 décembre 2022. L’érosion continuelle du nombre de ses abonné·es et celle des jésuites établis dans les cantons romands contraignent les instances de la Compagnie de Jésus à mettre un terme à sa publication. Les temps et les habitudes culturelles changent. Le passage, en 2016, d’une publication mensuelle à une publication trimestrielle, avec deux dossiers thématiques par édition, et le développement de notre site www.choisir.ch, qui propose des articles inédits, n’ont pas suffi à relancer les abonnements.

Les jésuites de Suisse, notre direction et les membres de notre rédaction ont le regret de vous informer que la revue culturelle choisir cessera de paraître le 31 décembre 2022. L’érosion continuelle du nombre de ses abonné·es et celle des jésuites établis dans les cantons romands contraignent les instances de la Compagnie de Jésus à mettre un terme à sa publication. Les temps et les habitudes culturelles changent. Le passage, en 2016, d’une publication mensuelle à une publication trimestrielle, avec deux dossiers thématiques par édition, et le développement de notre site www.choisir.ch, qui propose des articles inédits, n’ont pas suffi à relancer les abonnements.

Le pape François effectuera un voyage en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet 2022. La visite du pontife au Soudan du Sud s’annonce historique pour ce pays fondé en 2011. Ce voyage aura aussi une dimension diplomatique très importante, liée au rôle de médiateur que joue le Saint-Siège dans ce pays d’Afrique orientale depuis plusieurs années. Ce faisant, François reste fidèle à la ligne qu'il a établie depuis le début de son pontificat: se rendre dans les pays qui travaillent à la reconstruction de la paix dans un contexte d’instabilité. Cet article publié dans notre édition d'avril 2021 analyse les motivations qui guident le pape dans ses déplacements.

Le pape François effectuera un voyage en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet 2022. La visite du pontife au Soudan du Sud s’annonce historique pour ce pays fondé en 2011. Ce voyage aura aussi une dimension diplomatique très importante, liée au rôle de médiateur que joue le Saint-Siège dans ce pays d’Afrique orientale depuis plusieurs années. Ce faisant, François reste fidèle à la ligne qu'il a établie depuis le début de son pontificat: se rendre dans les pays qui travaillent à la reconstruction de la paix dans un contexte d’instabilité. Cet article publié dans notre édition d'avril 2021 analyse les motivations qui guident le pape dans ses déplacements.

Plus...

Prier pour la paix en Ukraine - même lorsque cela semble inutile!

America, the editors Alors que le pape François nous invite toutes et tous, ce mercredi 2 mars 2022, chrétien·ne·s et non chrétien·ne·s, à une journée de jeûne et de prière pour la Paix en Ukraine et partout ailleurs dans le monde, Ashley McKinless a interrogé le Père James Martin sj sur le pouvoir de la prière face à la guerre. Un article paru dans la revue jésuite America, traduit et reproduit avec la permission d'America Media.

Alors que le pape François nous invite toutes et tous, ce mercredi 2 mars 2022, chrétien·ne·s et non chrétien·ne·s, à une journée de jeûne et de prière pour la Paix en Ukraine et partout ailleurs dans le monde, Ashley McKinless a interrogé le Père James Martin sj sur le pouvoir de la prière face à la guerre. Un article paru dans la revue jésuite America, traduit et reproduit avec la permission d'America Media.

Depuis les années 80, des expériences de mort imminente (EMI) secouent régulièrement le monde médical. J’en suis arrivé à reconnaître qu’il fallait prendre au sérieux ces phénomènes à la fois étranges et fascinants. Ils pourraient bien être, dans notre Occident tellement sécularisé, une manifestation de la miséricorde de Dieu pour notre temps, un signe du Ciel pour nous ouvrir à la Vie invisible.[1]

Depuis les années 80, des expériences de mort imminente (EMI) secouent régulièrement le monde médical. J’en suis arrivé à reconnaître qu’il fallait prendre au sérieux ces phénomènes à la fois étranges et fascinants. Ils pourraient bien être, dans notre Occident tellement sécularisé, une manifestation de la miséricorde de Dieu pour notre temps, un signe du Ciel pour nous ouvrir à la Vie invisible.[1]

Patrick Theillier, médecin, a été durant une douzaine d’années responsable du Bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Il est l’auteur de Expériences de mort imminente (Artège 2015) et de Expériences de Vie imminente (Artège 2019).

Le culte des images, entretien avec Nicolas Balzamo

Carole Pirker, cath.ch

Nicolas Balzamo, Les êtres artificiels, Paris, Cerf 2021, 236 p.

Pendant le carême, toutes les communautés chrétiennes sont invitées, à des moments différents et à divers endroits du globe, à embrasser la voie du Christ, c’est-à-dire, dans un sens large et multiple, à revenir à l’amour et au respect mutuel à l’échelle locale et internationale. C'est ce que rappelle Ivone Gebara dans son article pour le magazine de la Campagne œcuménique 2022 d'Action de Carême et EPER-Pain pour le prochain. Ivone Gebara est une religieuse catholique féministe, théologienne et philosophe. Elle vit à São Paulo au Brésil.

Pendant le carême, toutes les communautés chrétiennes sont invitées, à des moments différents et à divers endroits du globe, à embrasser la voie du Christ, c’est-à-dire, dans un sens large et multiple, à revenir à l’amour et au respect mutuel à l’échelle locale et internationale. C'est ce que rappelle Ivone Gebara dans son article pour le magazine de la Campagne œcuménique 2022 d'Action de Carême et EPER-Pain pour le prochain. Ivone Gebara est une religieuse catholique féministe, théologienne et philosophe. Elle vit à São Paulo au Brésil.