Institution et communauté à l’épreuve en Hongrie et au Québec

Attila JakabLa pandémie a mis en évidence la fragilité des réseaux internationaux et l’inclination des politiques à se renfermer sur leurs engagements régionaux (plus positivement, à les renforcer). L’Église n’a pu se soustraire au mouvement. L’imprévisible a révélé la disparité locale énorme qui règne au sein d’une même confession religieuse, et la capacité ou l’incapacité de ses institutions nationales à répondre au défi. Une réflexion sous la loupe de la Hongrie et du Québec.

Attila Jakab, historien de l’Église et docteur de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, il est historien au Mémorial de la Shoah de Budapest. Il travaille dans le domaine du christianisme ancien et de l’antisémitisme ecclésiastique entre les deux guerres mondiales en Hongrie.

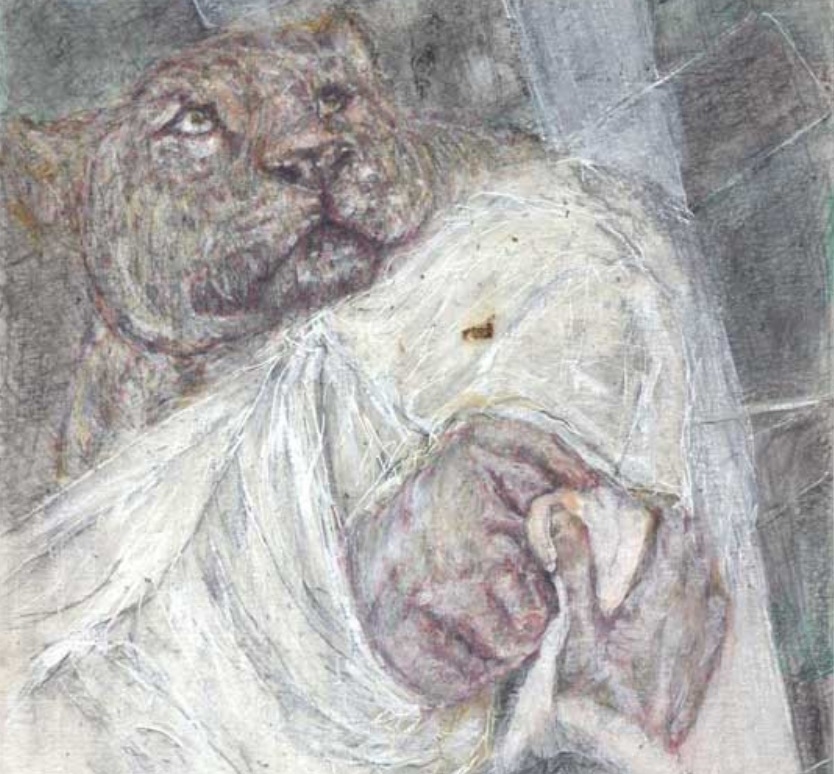

La fête de saint François d’Assise, protecteur des animaux, approche. En attendant le 4 octobre, quelques messes, cérémonies œcuméniques ou bénédictions destinées à l’animal trouvent leur place dans l'agenda de paroisses. Très engagé dans cette cause, l'abbé Olivier Jelen souligne que la supériorité de l’homme sur l’animal est un postulat culturel profondément ancré, bousculé par les connaissances scientifiques actuelles et les avancées de l’éthique, au point de remettre en cause le droit de manger des animaux (voir notre dossier Le malaise des carnivores). Le pape lui-même dénonce une vision anthropocentrique de la création et appelle à une conversion des consciences.

La fête de saint François d’Assise, protecteur des animaux, approche. En attendant le 4 octobre, quelques messes, cérémonies œcuméniques ou bénédictions destinées à l’animal trouvent leur place dans l'agenda de paroisses. Très engagé dans cette cause, l'abbé Olivier Jelen souligne que la supériorité de l’homme sur l’animal est un postulat culturel profondément ancré, bousculé par les connaissances scientifiques actuelles et les avancées de l’éthique, au point de remettre en cause le droit de manger des animaux (voir notre dossier Le malaise des carnivores). Le pape lui-même dénonce une vision anthropocentrique de la création et appelle à une conversion des consciences.

Un article publié in choisir n° 681, octobre 2016.

Le pape François a dit vouloir une «présence féminine plus incisive» dans l'Église. Coup de théâtre en mai dernier, la théologienne Anne Soupa se porte candidate à la charge d'archevêque de Lyon. Depuis, le débat sur la place des femmes dans l’Église agite la chrétienté européenne. Regards croisés de la Fribourgeoise Marianne Pohl-Henzen et de la Genevoise Isabelle Hirt sur la question. Toutes deux très engagées au sein de l’Église, elles ont récemment été nommées à des postes importants par Mgr Morerod.

Le pape François a dit vouloir une «présence féminine plus incisive» dans l'Église. Coup de théâtre en mai dernier, la théologienne Anne Soupa se porte candidate à la charge d'archevêque de Lyon. Depuis, le débat sur la place des femmes dans l’Église agite la chrétienté européenne. Regards croisés de la Fribourgeoise Marianne Pohl-Henzen et de la Genevoise Isabelle Hirt sur la question. Toutes deux très engagées au sein de l’Église, elles ont récemment été nommées à des postes importants par Mgr Morerod.

Dis-moi comment tu as vécu ecclésialement le confinement et je te dirai quelle image de l’Église et du Christ tu portes. La période que nous venons de vivre est très révélatrice, au sens photographique ou apocalyptique (dévoilement), de nos conceptions ecclésiales et théologiques. Elle manifeste des déséquilibres et provoque à la créativité, au nom même de Vatican II et du pape François.

François-Xavier Amherdt est professeur de théologie pratique à l’Université de Fribourg; il a été directeur de l’Institut romand de formation aux ministères laïques et vicaire épiscopal du diocèse de Sion. Il dirige les collections «Perspectives pastorales» et «Les cahiers de l’ABC». Il est l’auteur de nombre d’ouvrages, en particulier de pastorale. Dernier en date, Ce que dit la Bible sur le sport (Nouvelle Cité 2020).

Durant le confinement, le numérique a soutenu l’expression politique de certains acteurs religieux pour qui le culte, au titre des «besoins spirituels» de l’homme, revêt un caractère de première nécessité. Il a aussi permis de forger l’image du clerc comme «résistant spirituel» face aux contraintes d’un État laïque qui ne saisirait pas l’importance du religieux, voire voudrait réduire celui-ci au silence. Illustrations.

David Douyère, professeur de sciences de l’information et de la communication, est spécialiste de la dimension communicationnelle du catholicisme; il co-anime le réseau de recherche Relicom, et est l’auteur de Communiquer la doctrine catholique (Genève, Labor & Fides 2018), recensé in choisir n° 695, avril-juin 2020, p. 79.

L’irruption de la Covid-19 a bousculé notre vivre ensemble, défiant notre aspiration à la fraternité, révélant nos peurs et nos fragilités. Qu’avons-nous appris sur nous et sur notre désir d’être en relation avec autrui, sur l’enthousiasme avec lequel nous veillons -ou non- sur nos frères et sœurs, sur le regard que nous portons sur eux? Et comment recevons-nous celui qu’ils portent sur nous?

Sabine Protais, bibliste, est directrice du Centre Sainte-Ursule; elle s’est formée à l’accompagnement spirituel à Manrèse (Clamart) et au Chatelard (Lyon).

L’isolement et le changement de rythme imposés par le confinement ont amené chacun à se poser des questions essentielles, tout en faisant corps avec les autres autour d’un projet commun: le soutien aux plus vulnérables. Une expérience sociétale et d’Église qui fait écho à la mission du Christ, accomplie à Pâques.

Étienne Grieu sj est géographe et recteur du Centre Sèvres (Paris), où il enseigne la théologie. Depuis quelques années, avec une équipe, il travaille à revisiter certaines questions théologiques classiques, comme la diaconie, à partir de ce que disent des personnes en situation précaire.

Certains n’hésitent pas à voir dans la pandémie un signe de Dieu, venu nous avertir que nous allons trop loin. Mais qu’est-ce qui fait signe, qui le valide? Et signe de quoi et à qui? N’est-ce pas simplement un événement que l’on peut lire de manières différentes ou ne pas lire du tout? Et d’où survient le signe? Qui est son instigateur? Toutes ces questions sont posées ou apparaissent dans la Bible.

Philippe Lefebvre op est exégète et docteur ès lettres, professeur en Ancien Testament à l’Université de Fribourg. Il dirige la collection «Lectio divina» aux éditions du Cerf. Dernier ouvrage en date: Propos intempestifs de la Bible sur la famille (Paris, Cerf 2016, 192 p.).

Plus...

En choisissant Kamala Harris comme vice-présidente, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden pourrait bien s’assurer un ticket pour la Maison Blanche. La sénatrice noire américaine incarne la diversité culturelle autant que religieuse. En tant que femme noire-américaine, Kamala Harris remplit les deux critères essentiels que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden voulait pour son colistier. Mais la sénatrice californienne de 55 ans a d'autres atouts dans la course à la présidence de 2020. Elle incarne l'avenir de la religion américaine.

En choisissant Kamala Harris comme vice-présidente, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden pourrait bien s’assurer un ticket pour la Maison Blanche. La sénatrice noire américaine incarne la diversité culturelle autant que religieuse. En tant que femme noire-américaine, Kamala Harris remplit les deux critères essentiels que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden voulait pour son colistier. Mais la sénatrice californienne de 55 ans a d'autres atouts dans la course à la présidence de 2020. Elle incarne l'avenir de la religion américaine.

Répandue sur nos plages, revendiquée pour beaucoup comme un mode de vie, la nudité est-elle vraiment condamnée par les écritures? «La nudité, dans notre culture, est inséparable d’une signature théologique», écrit le philosophe italien Giorgio Agamben. Les saints textes condamnent-ils pour autant la nudité? «Il est important de ne pas laisser la pudeur être kidnappée par le fondamentalisme», affirme le rabbin Delphine Horvilleur. La légende fondatrice d’Adam et Ève n’est pas aussi simple que ce que l’imagerie populaire en a retenu: un homme et une femme, créés par Dieu à son image, vivent dans l’innocence au paradis.

Répandue sur nos plages, revendiquée pour beaucoup comme un mode de vie, la nudité est-elle vraiment condamnée par les écritures? «La nudité, dans notre culture, est inséparable d’une signature théologique», écrit le philosophe italien Giorgio Agamben. Les saints textes condamnent-ils pour autant la nudité? «Il est important de ne pas laisser la pudeur être kidnappée par le fondamentalisme», affirme le rabbin Delphine Horvilleur. La légende fondatrice d’Adam et Ève n’est pas aussi simple que ce que l’imagerie populaire en a retenu: un homme et une femme, créés par Dieu à son image, vivent dans l’innocence au paradis.

Les derniers instants de vie d’une personne aimée sont des moments d’une rare intensité. Ce partage est une expérience d’ordre spirituelle indéniable, particulière à chacun. L’automne passé, Fabienne Hutin a perdu sa mère, emportée par un cancer. Elle livre ici le témoignage de sa traversée.

Les derniers instants de vie d’une personne aimée sont des moments d’une rare intensité. Ce partage est une expérience d’ordre spirituelle indéniable, particulière à chacun. L’automne passé, Fabienne Hutin a perdu sa mère, emportée par un cancer. Elle livre ici le témoignage de sa traversée.

Partir vers un ailleurs est le Départ, l’espérance suprême. La perte d’un être cher nous laisse pourtant au milieu d’un nulle part, sans force et avec un très fort sentiment d’injustice. Quand c’est une maman partie en trois mois, livrée à une maladie nous devançant toujours, sans nous laisser de répit, le manque devient incompréhensible...

Ce dimanche 2 août la Conférence internationale du scoutisme catholique (CISC) a célébré ses 100 ans. Fondée en 1920 par le jésuite Jacques Sevin, son but est d’expliquer et de promouvoir la foi auprès de la jeunesse, mais également de maintenir l’activité des scouts catholiques dans le milieu religieux.

Ce dimanche 2 août la Conférence internationale du scoutisme catholique (CISC) a célébré ses 100 ans. Fondée en 1920 par le jésuite Jacques Sevin, son but est d’expliquer et de promouvoir la foi auprès de la jeunesse, mais également de maintenir l’activité des scouts catholiques dans le milieu religieux.

«Le scoutisme est bien une école de civisme et de paix.» Voilà comment Richard Amalvy définissait le scoutisme en août 2007 dans son article pour choisir Cent ans de scoutisme, L’innovation éducative est-elle toujours présente ? Un article qui retrace l'histoire de la création du mouvement par Baden-Powell.