Le Motu proprio du pape François Antiquum Ministerium instituant le ministère de catéchiste, publié le 11 mai 2021, est un acte d'importance qui aura des retombées certaines sur la façon de comprendre le ministériat dans l'Église et l'annonce de la foi. Le pape François est en train de tout changer, affirme le théologien Philippe Becquart, responsable du Département des adultes de l’Église catholique du Canton de Vaud.

Le Motu proprio du pape François Antiquum Ministerium instituant le ministère de catéchiste, publié le 11 mai 2021, est un acte d'importance qui aura des retombées certaines sur la façon de comprendre le ministériat dans l'Église et l'annonce de la foi. Le pape François est en train de tout changer, affirme le théologien Philippe Becquart, responsable du Département des adultes de l’Église catholique du Canton de Vaud.

Cette année, les jésuites célèbrent un événement très étrange: la blessure de leur fondateur Ignace de Loyola lors d'une bataille à Pampelune en 1521. Un événement qui a changé le cours de sa vie et l'a conduit à fonder la Compagnie de Jésus. Dans son message pour le lancement de l'Année ignatienne, le pape François souligne qu'il s'agit là, pour les jésuites, pour les membres de la famille ignatienne et, plus largement encore, pour l’Église, d'une occasion de redécouverte des racines ignatiennes et de conversion.

Le professeur Mariano Delgado, doyen de la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg, était invité par les jésuites à prendre la parole le 27 avril dernier à l'église Saint-Michel lors de la célébration du 500e anniversaire de la naissance de Pierre Canisius qui marquait aussi la fondation de la nouvelle Province d'Europe centrale. L'intervention du Prof. Delgado a porté sur la spiritualité du saint patron de cette nouvelle province. «Je suis très heureux de le faire, car dans cette spiritualité, je trouve aussi des impulsions importantes pour le présent», a-t-il relevé en préambule. «Selon la pratique rhétorique des jésuites», il a concentré ses propos sur trois points de réflexions.

Le professeur Mariano Delgado, doyen de la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg, était invité par les jésuites à prendre la parole le 27 avril dernier à l'église Saint-Michel lors de la célébration du 500e anniversaire de la naissance de Pierre Canisius qui marquait aussi la fondation de la nouvelle Province d'Europe centrale. L'intervention du Prof. Delgado a porté sur la spiritualité du saint patron de cette nouvelle province. «Je suis très heureux de le faire, car dans cette spiritualité, je trouve aussi des impulsions importantes pour le présent», a-t-il relevé en préambule. «Selon la pratique rhétorique des jésuites», il a concentré ses propos sur trois points de réflexions.

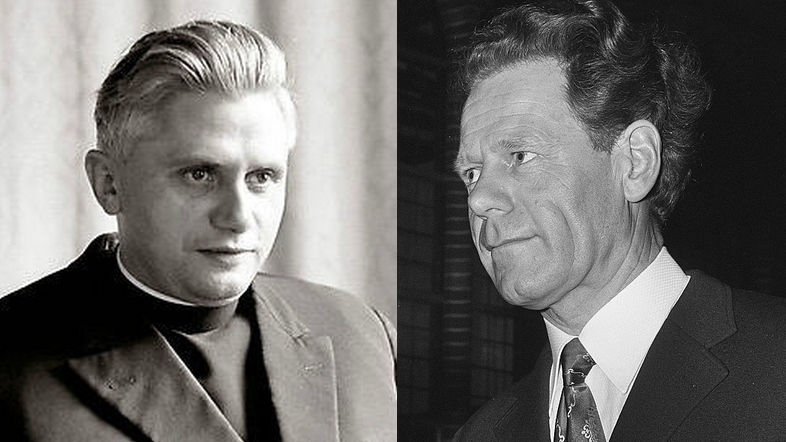

Küng et Ratzinger: les racines d'une querelle

Augustin Talbourdel I.MEDIA/Cath.ch Théologien catholique suisse reconnu autant que contesté, Hans Küng s’est éteint le 6 avril 2021 dans sa maison de Tübingen, en Allemagne. Avec lui disparaît l’un des derniers théologiens conciliaires, ami et rival du pape émérite, Benoît XVI. Alors que le Suisse sera enterré le 16 avril, I.MEDIA se penche sur ses liens avec Joseph Ratzinger qui, du concile Vatican II à l’élection du pape François, portent en eux les conflits qui ont traversé l’Église ces dernières décennies.

Théologien catholique suisse reconnu autant que contesté, Hans Küng s’est éteint le 6 avril 2021 dans sa maison de Tübingen, en Allemagne. Avec lui disparaît l’un des derniers théologiens conciliaires, ami et rival du pape émérite, Benoît XVI. Alors que le Suisse sera enterré le 16 avril, I.MEDIA se penche sur ses liens avec Joseph Ratzinger qui, du concile Vatican II à l’élection du pape François, portent en eux les conflits qui ont traversé l’Église ces dernières décennies.

Mozart et Salieri pour certains, Bonaventure et Thomas d’Aquin pour d’autres: Ratzinger et Küng ont fait l’objet de nombreuses comparaisons, souvent en la défaveur du second. Et pour cause, les deux hommes ont beaucoup en commun.

Depuis plus d’une année, la pandémie bouleverse nos voyages. Comment se mettre en route sans se déplacer? Spécialiste du Proche-Orient, le jésuite et archéologue Jean-Bernard Livio, qui organise depuis plus de 50 ans des visites en Terre sainte, nous emmène dans les lieux cités par la Bible grâce à différents objets qui lui évoquent une foule de souvenirs.

Depuis plus d’une année, la pandémie bouleverse nos voyages. Comment se mettre en route sans se déplacer? Spécialiste du Proche-Orient, le jésuite et archéologue Jean-Bernard Livio, qui organise depuis plus de 50 ans des visites en Terre sainte, nous emmène dans les lieux cités par la Bible grâce à différents objets qui lui évoquent une foule de souvenirs.

choisir, dans son numéro d'avril, Hautes Fréquence, le 21 mars, et le Festival Histoire et Cité, du 24 au 29 mars 2021, se font partenaires et s’attèlent ensemble à la thématique du voyage, le temps d'une édition ou d'une émission.

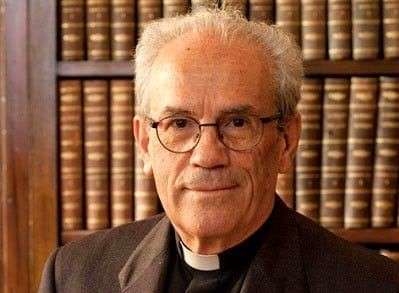

C'est avec beaucoup de tristesse que notre rédaction a appris le décès du Père GianPaolo Salvini sj, le 21 mars, à l'âge de 85 ans. «C'était un homme d'une grande perspicacité, d'un esprit critique sain, d'une douceur humaine et d'une spiritualité réservée et profonde», a déclaré Antonio Spadaro sj, directeur du magazine La Civiltà Cattolica. Le Père Salvini avait été le directeur de la revue jésuite italienne de 1985 à 2011, et était un ami de notre rédaction.

C'est avec beaucoup de tristesse que notre rédaction a appris le décès du Père GianPaolo Salvini sj, le 21 mars, à l'âge de 85 ans. «C'était un homme d'une grande perspicacité, d'un esprit critique sain, d'une douceur humaine et d'une spiritualité réservée et profonde», a déclaré Antonio Spadaro sj, directeur du magazine La Civiltà Cattolica. Le Père Salvini avait été le directeur de la revue jésuite italienne de 1985 à 2011, et était un ami de notre rédaction.

La remarquable visite du pape François en Irak est le fruit de sa persévérance à accomplir la promesse qu'il avait adressée aux chrétiens de la plaine de Ninive de venir leur rendre visite, après les épreuves qu’ils avaient subies de la part du dit État islamique, entre 2014 et 2017. Le voyage, qui s'est déroulé du 5 au 8 mars 2021, a comporté trois dimensions étroitement liées: politique, interreligieuse et de soutien aux chrétiens du pays.

La remarquable visite du pape François en Irak est le fruit de sa persévérance à accomplir la promesse qu'il avait adressée aux chrétiens de la plaine de Ninive de venir leur rendre visite, après les épreuves qu’ils avaient subies de la part du dit État islamique, entre 2014 et 2017. Le voyage, qui s'est déroulé du 5 au 8 mars 2021, a comporté trois dimensions étroitement liées: politique, interreligieuse et de soutien aux chrétiens du pays.

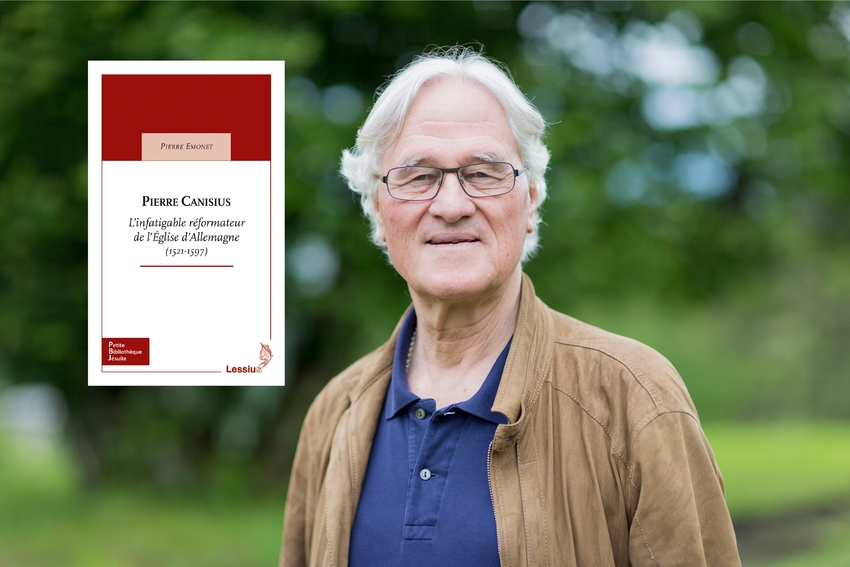

En attendant la double célébration prévue les 26 et 27 avril 2021 autour de la figure du jésuite Pierre Canisius (1521-1597), le saint patron de la nouvelle province jésuite d'Europe centrale à laquelle la Suisse appartiendra dès le 27 avril, faites plus ample connaissance avec le saint en regardant et écoutant la conférence de Pierre Emonet sj, directeur de choisir, donnée fin février pour «Un auteur, Un livre». Ce dernier vient en effet de faire paraître un livre biographique sur le saint: Pierre Canisius - L’infatigable réformateur de l’Église d’Allemagne (1521-1597), aux éditions Lessius (2020).

En attendant la double célébration prévue les 26 et 27 avril 2021 autour de la figure du jésuite Pierre Canisius (1521-1597), le saint patron de la nouvelle province jésuite d'Europe centrale à laquelle la Suisse appartiendra dès le 27 avril, faites plus ample connaissance avec le saint en regardant et écoutant la conférence de Pierre Emonet sj, directeur de choisir, donnée fin février pour «Un auteur, Un livre». Ce dernier vient en effet de faire paraître un livre biographique sur le saint: Pierre Canisius - L’infatigable réformateur de l’Église d’Allemagne (1521-1597), aux éditions Lessius (2020).

Plus...

Équipées jésuites dans la Suisse du XVIe siècle

Écrit par Pierre Emonet sjDès les fondements de la Compagnie de Jésus, les jésuites se sont frottés aux particularismes suisses, traversant à plusieurs reprises les terres helvétiques en proie aux tumultes de la Réforme. Parmi eux, Pierre Favre et Pierre Canisius bien sûr, mais aussi d’autres moins connus. Leurs aventures sont révélatrices du climat tendu préexistant alors entre catholiques et réformés.

En 1578, trente ans après le jésuite François Xavier, Matteo Ricci sj embarque pour la Chine, dont il espère pouvoir franchir le seuil. Comme son prédécesseur et d’autres missionnaires partis pour l’Asie, il s’arrête d’abord à Goa, avant de s’engager pour un voyage qui ne lui permettra de revoir ni sa terre natale ni Rome ni sa famille et qui fera de la Chine son nouveau chez-soi. Ce faisant, Ricci mènera la chrétienté sur les voies d’un autre voyage, axé sur le sens de l’évangélisation.

En 1578, trente ans après le jésuite François Xavier, Matteo Ricci sj embarque pour la Chine, dont il espère pouvoir franchir le seuil. Comme son prédécesseur et d’autres missionnaires partis pour l’Asie, il s’arrête d’abord à Goa, avant de s’engager pour un voyage qui ne lui permettra de revoir ni sa terre natale ni Rome ni sa famille et qui fera de la Chine son nouveau chez-soi. Ce faisant, Ricci mènera la chrétienté sur les voies d’un autre voyage, axé sur le sens de l’évangélisation.

Spécialiste de la littérature de voyage à la Renaissance et des Missions jésuites en Extrême-Orient aux XVIe et XVIIe siècles, chargé d’enseignement à la Faculté de Lettres de l’Université de Genève, Matthieu Bernhardt est l’auteur de «Les jésuites et la Chine à l’époque de Diego Laínez», in Paul Oberholzer sj, Diego Laínez (1512-1565) and his Generalate (2015). À paraître: La Chine en partage, sur les traces du Père Matteo Ricci.

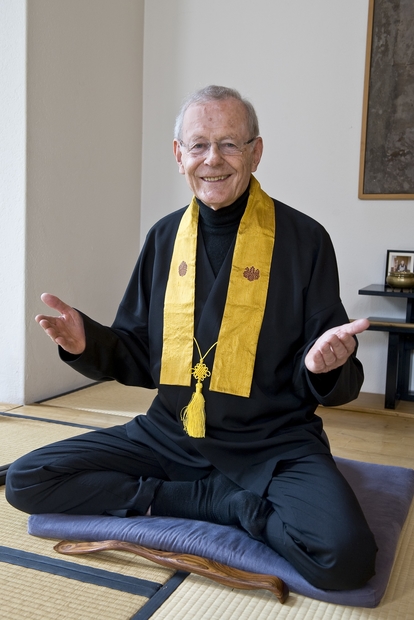

Lorsque je me suis rendu pour la première fois au Japon, en 1976, j’ai fait escale en Indonésie chez des confrères. Au moment de reprendre l’avion pour Tokyo, je notai dans mon journal: «C’est la fin du voyage, le début du chemin.» J’avais déjà conscience de l’importance de distinguer entre voyager et suivre un chemin.

Lorsque je me suis rendu pour la première fois au Japon, en 1976, j’ai fait escale en Indonésie chez des confrères. Au moment de reprendre l’avion pour Tokyo, je notai dans mon journal: «C’est la fin du voyage, le début du chemin.» J’avais déjà conscience de l’importance de distinguer entre voyager et suivre un chemin.

Jésuite et maître zen (à Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn) certifié par Glassman Roshi, Niklaus Brantschen a cofondé l’Institut Lassalle pour le zen de Bad Schönbrunn, près de Zoug, où il enseigne encore. Il est engagé dans le dialogue interreligieux. Cet article est tiré d’un entretien avec la journaliste Pia Seiler.

À l’occasion de l’année ignacienne, qui débute le 20 mai 2021 et qui célèbre l’événement à l’origine de la conversion de saint Ignace, Christian Rutishauser a écrit un livre retraçant le chemin spirituel proposé par le fondateur de la Compagnie de Jésus aux pèlerins que nous sommes. Un voyage tant intérieur qu’extérieur, soutenu par les Exercices spirituels. Entretien.

À l’occasion de l’année ignacienne, qui débute le 20 mai 2021 et qui célèbre l’événement à l’origine de la conversion de saint Ignace, Christian Rutishauser a écrit un livre retraçant le chemin spirituel proposé par le fondateur de la Compagnie de Jésus aux pèlerins que nous sommes. Un voyage tant intérieur qu’extérieur, soutenu par les Exercices spirituels. Entretien.

Depuis juillet 2012 (et jusqu’à avril 2021) Christian Rutishauser sj est provincial des jésuites de Suisse. Il a été directeur de programme du Centre Lassalle-Haus de 2001 à 2012 et est conseiller du pape pour les questions du dialogue religieux avec le judaïsme.