Editoriaux

En 2017, 750 personnes ont été condamnées en Suisse pour délit de solidarité et les poursuites pénales se multiplient contre les personnes qui viennent en aide à ceux et celles qui sont dans la détresse. Les requérants d’asile qui ont reçu une décision négative ou une non-entrée en matière et qui doivent quitter le territoire national ont bien droit à une aide d’urgence jusqu’à leur départ… à condition d’en payer le prix fort en renonçant à l’accès à la formation, à l’intégration, au marché du travail, en un mot à une vie digne. Résultat de la négociation: repoussés dans les marges, nombre de requérants entrent en clandestinité, et les personnes qui leur offrent une aide désintéressée sont condamnées.

En 2017, 750 personnes ont été condamnées en Suisse pour délit de solidarité et les poursuites pénales se multiplient contre les personnes qui viennent en aide à ceux et celles qui sont dans la détresse. Les requérants d’asile qui ont reçu une décision négative ou une non-entrée en matière et qui doivent quitter le territoire national ont bien droit à une aide d’urgence jusqu’à leur départ… à condition d’en payer le prix fort en renonçant à l’accès à la formation, à l’intégration, au marché du travail, en un mot à une vie digne. Résultat de la négociation: repoussés dans les marges, nombre de requérants entrent en clandestinité, et les personnes qui leur offrent une aide désintéressée sont condamnées.

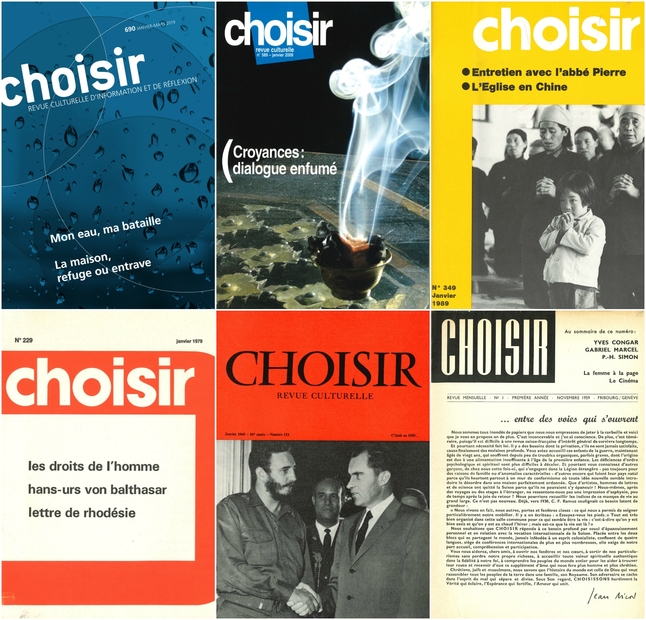

choisir fête ses 60 ans et lance un concours de nouvelles!

Écrit par Lucienne Bittar Novembre 1959, le premier éditorial de choisir, signé par le jésuite suisse Jean Nicod sj, relevait combien il est difficile pour une revue romande d’intérêt général de survivre longtemps: 60 ans plus tard, le pari est gagné. choisir prend même place parmi les plus anciennes revues culturelles de Suisse romande! Nous sommes heureux de partager cet événement, avec vous, chers lecteurs et lectrices, qui nous suiviez fidèlement depuis des années ou depuis peu.

Novembre 1959, le premier éditorial de choisir, signé par le jésuite suisse Jean Nicod sj, relevait combien il est difficile pour une revue romande d’intérêt général de survivre longtemps: 60 ans plus tard, le pari est gagné. choisir prend même place parmi les plus anciennes revues culturelles de Suisse romande! Nous sommes heureux de partager cet événement, avec vous, chers lecteurs et lectrices, qui nous suiviez fidèlement depuis des années ou depuis peu.

Art mural à Salvador de Bahia (Brésil) © Philippe Lissac/GodongSynode sur l’Amazonie, forêts en feu, politique anti-indigènes du président brésilien Jair Bolsonaro. Depuis l’été, cette région du monde enflamme les esprits, au vu de son importance écologique pour la survie de l’humanité. Forts de ce motif, d’aucuns, comme le président français Emmanuel Macron, appellent à donner à l’Amazonie un statut international -et tant pis pour les États concernés- dans la droite ligne du droit d’ingérence humanitaire régulièrement brandi. Aussi séduisante qu’elle puisse paraître face à l’urgence climatique, l’idée relève d’une nouvelle forme de colonialisme et ne fait qu’apporter de l’eau aux moulins des nationalistes.

Art mural à Salvador de Bahia (Brésil) © Philippe Lissac/GodongSynode sur l’Amazonie, forêts en feu, politique anti-indigènes du président brésilien Jair Bolsonaro. Depuis l’été, cette région du monde enflamme les esprits, au vu de son importance écologique pour la survie de l’humanité. Forts de ce motif, d’aucuns, comme le président français Emmanuel Macron, appellent à donner à l’Amazonie un statut international -et tant pis pour les États concernés- dans la droite ligne du droit d’ingérence humanitaire régulièrement brandi. Aussi séduisante qu’elle puisse paraître face à l’urgence climatique, l’idée relève d’une nouvelle forme de colonialisme et ne fait qu’apporter de l’eau aux moulins des nationalistes.

© Jellel Gasteli/GodongDépaysement, mot magique, qui évoque aussitôt des horizons nouveaux prometteurs d'espace, la distance prise par rapport au quotidien, l’affranchissement des contraintes habituelles pour se retrouver libre et léger. Adieu stress, fatigue, routine ennuyeuse qui émoussent la vivacité de l’être!

© Jellel Gasteli/GodongDépaysement, mot magique, qui évoque aussitôt des horizons nouveaux prometteurs d'espace, la distance prise par rapport au quotidien, l’affranchissement des contraintes habituelles pour se retrouver libre et léger. Adieu stress, fatigue, routine ennuyeuse qui émoussent la vivacité de l’être!

Nul besoin de s’appeler Cendrars, Bouvier ou Maillart pour gagner d’autres cieux. Les marchands vous emmènent à petit prix easy flirter avec des vieilles pierres et des cultures exotiques, sans trop vous éloigner de votre propre monde. Un zest de dépaysement pour l’illusion, et le wifi pour ne pas se retrouver orphelin de son environnement familier, avant de retourner au pays. «Heureux qui comme Ulysse…»

© Sergey Nivens/Adobe StockCette édition s’attaque aux conséquences de la robotisation et du numérique sur le travail, les mentalités et, plus profondément encore, sur notre rapport à la Vérité. Mensonges, fake news, post-vérités… Ces termes reviennent constamment dans nos médias. Comment s’y retrouver et séparer le bon grain de l’ivraie en termes d’information ? Nous sommes entrés dans une ère où la perception du vrai se passe des faits et de la connaissance, pour se loger dans l’émotion et l’avis personnel, ré-ouvrant la voie à la rumeur et détrônant au passage les professionnels des médias. C’est le sujet de notre dossier Bullshits.

© Sergey Nivens/Adobe StockCette édition s’attaque aux conséquences de la robotisation et du numérique sur le travail, les mentalités et, plus profondément encore, sur notre rapport à la Vérité. Mensonges, fake news, post-vérités… Ces termes reviennent constamment dans nos médias. Comment s’y retrouver et séparer le bon grain de l’ivraie en termes d’information ? Nous sommes entrés dans une ère où la perception du vrai se passe des faits et de la connaissance, pour se loger dans l’émotion et l’avis personnel, ré-ouvrant la voie à la rumeur et détrônant au passage les professionnels des médias. C’est le sujet de notre dossier Bullshits.

Le 10 décembre 2018, la Déclaration universelle des droits de l’Homme a commémoré ses 70 ans. Ses rédacteurs avaient bien compris la corrélation entre la préservation de la dignité humaine, via les droits fondamentaux, et la construction de la paix. Cette édition de choisir s’attache à deux de ces droits, celui de l’accès à l'eau potable (reconnu en 2010 seulement par l’ONU !) et celui au logement (art. 25 de la Déclaration), primordial en hiver sous nos latitudes.

Le 10 décembre 2018, la Déclaration universelle des droits de l’Homme a commémoré ses 70 ans. Ses rédacteurs avaient bien compris la corrélation entre la préservation de la dignité humaine, via les droits fondamentaux, et la construction de la paix. Cette édition de choisir s’attache à deux de ces droits, celui de l’accès à l'eau potable (reconnu en 2010 seulement par l’ONU !) et celui au logement (art. 25 de la Déclaration), primordial en hiver sous nos latitudes.

Au Nord de la lagune de Venise, à Torcello, dans la cathédrale Maria Asunta datant de 639, une inscription sur le bandeau de l’abside m'a enchanté: «Je suis Dieu et homme, l'image du père et de la mère; du coupable je ne suis pas loin, mais du repenti je suis proche.» Dieu, image de la mère tout autant que du père! Aussitôt surgit l’inévitable question: où donc dans l’Église se cache l’image de la mère?

Au Nord de la lagune de Venise, à Torcello, dans la cathédrale Maria Asunta datant de 639, une inscription sur le bandeau de l’abside m'a enchanté: «Je suis Dieu et homme, l'image du père et de la mère; du coupable je ne suis pas loin, mais du repenti je suis proche.» Dieu, image de la mère tout autant que du père! Aussitôt surgit l’inévitable question: où donc dans l’Église se cache l’image de la mère?

© Svensen/FotoliaQui n’a jamais vécu cette expérience troublante -décrite diversement par des existentialistes comme Sartre- d’apercevoir son reflet au détour d’une vitrine et de ne pas se reconnaître, l’image projetée ne correspondant pas à celle que nous nous faisons de nous-même, nous renvoyant à celle d’un corps réduit à l’état d’«objet»? Il nous faut alors nous «réidentifier» à notre propre enveloppe physique. Ce processus jalonne nos vies, avec ces étapes où le corps se transforme radicalement (vieillissement, régime drastique, grossesse, accident). Il est particulièrement aigu chez les adolescents. Rien d’étonnant à ce qu’ils jettent un œil à chaque miroir devant lequel ils passent, pour apprivoiser ce Moi corporel qui, hier encore, était celui d’un enfant, mais qui les projette aujourd’hui dans le monde des adultes.

© Svensen/FotoliaQui n’a jamais vécu cette expérience troublante -décrite diversement par des existentialistes comme Sartre- d’apercevoir son reflet au détour d’une vitrine et de ne pas se reconnaître, l’image projetée ne correspondant pas à celle que nous nous faisons de nous-même, nous renvoyant à celle d’un corps réduit à l’état d’«objet»? Il nous faut alors nous «réidentifier» à notre propre enveloppe physique. Ce processus jalonne nos vies, avec ces étapes où le corps se transforme radicalement (vieillissement, régime drastique, grossesse, accident). Il est particulièrement aigu chez les adolescents. Rien d’étonnant à ce qu’ils jettent un œil à chaque miroir devant lequel ils passent, pour apprivoiser ce Moi corporel qui, hier encore, était celui d’un enfant, mais qui les projette aujourd’hui dans le monde des adultes.

Plus...

Les deux thèmes de ce cahier sont apparemment antagoniques, telle une maladie et son remède. Face à la menace de l’explosion démographique et à l’inévitable rétrécissement de l’espace vital, les solutions apocalyptiques ont toujours séduit. Le cinéma, les bandes dessinées offrent de spectaculaires échantillons de massacres qui colonisent l’imaginaire populaire et faussent la perspective.

Lorsqu’il n’a plus été possible de compter sur la sélection naturelle, les catastrophes naturelles, les épidémies ou les guerres pour régulariser la progression de la population du globe, on a recouru aux génocides.

Explorer le thème Musique et identité révèle des surprises. Je fais partie des personnes pour lesquelles le lien avec la musique est compliqué. Dépourvue d’oreille et de mémoire musicales, chantant faux, je suis en outre tétanisée dès que l’on me demande de citer un morceau aimé ou de choisir un disque. Je préfère laisser les animateurs radio ou les bandes aléatoires d’ITunes décider pour moi. Osons un peu de psychologie de café du commerce: on est ce qu’on écoute, comme on est ceux que l’on fréquente!

Elles marchent main dans la main, comme deux sœurs, la révolution et la mort. Des jumelles peut-être, tant elles sont inséparables.

Elles marchent main dans la main, comme deux sœurs, la révolution et la mort. Des jumelles peut-être, tant elles sont inséparables.

L’une imagine un monde meilleur, le grand bond en avant, et rêve de transformer l’ordre établi.

L’autre, impatiente et violente, lui ouvre le chemin, liquidant le passé sans état d’âme. Sans la mort, telle un animal stoppé dans son élan, la révolution stagne au niveau des utopies; elle garde un goût d’inachevé. Avec la mort, elle devient odieuse. Certaines révolutions, il est vrai, se sont heureusement passées des services de la mort et de la violence pour bouleverser l’Ordre ancien: la révolution des œillets au Portugal (1974), celle de velours en Tchécoslovaquie (1989), la révolution orange en Ukraine (2004).

Éditorial du dernier numéro de notre revue. Découvrez le sommaire du choisir n° 685

HerrmannDe l’infiniment petit à l’infiniment grand de l’Univers, des violentes et meurtrières catastrophes naturelles à la fragilité d’une aile de papillon ou la douceur d’un flocon de neige, de la barbarie la plus sanguinaire aux purs actes d’amour, de la misère et la faim qui tenaillent des populations entières à la richesse indécente de quelques-uns toujours plus fortunés (voir l'article d'E. Perrot), les extrêmes sont de ce monde, constamment et partout. Ils modèlent nos environnements, influencent le cours de l’Histoire, inspirent nos âmes... et choisir, qui se penche sur ce sujet dans son numéro d'été.

HerrmannDe l’infiniment petit à l’infiniment grand de l’Univers, des violentes et meurtrières catastrophes naturelles à la fragilité d’une aile de papillon ou la douceur d’un flocon de neige, de la barbarie la plus sanguinaire aux purs actes d’amour, de la misère et la faim qui tenaillent des populations entières à la richesse indécente de quelques-uns toujours plus fortunés (voir l'article d'E. Perrot), les extrêmes sont de ce monde, constamment et partout. Ils modèlent nos environnements, influencent le cours de l’Histoire, inspirent nos âmes... et choisir, qui se penche sur ce sujet dans son numéro d'été.