L'annuelle Semaine des religions, qui invite chacun à la connaissance des croyances et pratiques religieuses des autres, a démarré. Ne serait-ce pas un moment propice pour aller à la découverte de l’exposition Dieu(x), modes d’emploi? Après avoir fait escale dans plusieurs grandes villes d’Europe et du Canada, celle-ci s’est établie à Genève pour quelques mois, dans une version spécialement adaptée pour la ville de Calvin. Son logo –un Rubik’s cube dont les faces sont ornées des symboles de différentes confessions– offre une jolie métaphore de ses enjeux. Il s’agit de faire (re)découvrir les différentes religions dans leurs pratiques et leur foi au quotidien.

L'annuelle Semaine des religions, qui invite chacun à la connaissance des croyances et pratiques religieuses des autres, a démarré. Ne serait-ce pas un moment propice pour aller à la découverte de l’exposition Dieu(x), modes d’emploi? Après avoir fait escale dans plusieurs grandes villes d’Europe et du Canada, celle-ci s’est établie à Genève pour quelques mois, dans une version spécialement adaptée pour la ville de Calvin. Son logo –un Rubik’s cube dont les faces sont ornées des symboles de différentes confessions– offre une jolie métaphore de ses enjeux. Il s’agit de faire (re)découvrir les différentes religions dans leurs pratiques et leur foi au quotidien.

Jusqu’au 19 janvier 2020, à Palexpo Genève

Au-delà de la dithyrambe, l’exposition du Kunstmuseum de Bâle Or et gloire relate non seulement l’une des époques les plus glorieuses de l'histoire de Bâle et de sa cathédrale sous le règne de Henri II (1002-1024), mais aussi les cinq siècles qui succédèrent à cet âge d’or de la ville, jusqu’à Hans Holbein le Jeune.

Au-delà de la dithyrambe, l’exposition du Kunstmuseum de Bâle Or et gloire relate non seulement l’une des époques les plus glorieuses de l'histoire de Bâle et de sa cathédrale sous le règne de Henri II (1002-1024), mais aussi les cinq siècles qui succédèrent à cet âge d’or de la ville, jusqu’à Hans Holbein le Jeune.

La cathédrale n’a guère eu de chroniqueurs, en dépit de l’éclat des donations royales dont elle a fait l’objet tout au long de son histoire. À la chute de l’empire carolingien, qui avait favorisé la cité et la partie jurassienne du diocèse, le territoire revient au royaume de Bourgogne. Mort sans descendance, Rodolphe III, son dernier prince régnant, décide de le léguer à son neveu Henri II, futur empereur du Saint Empire.

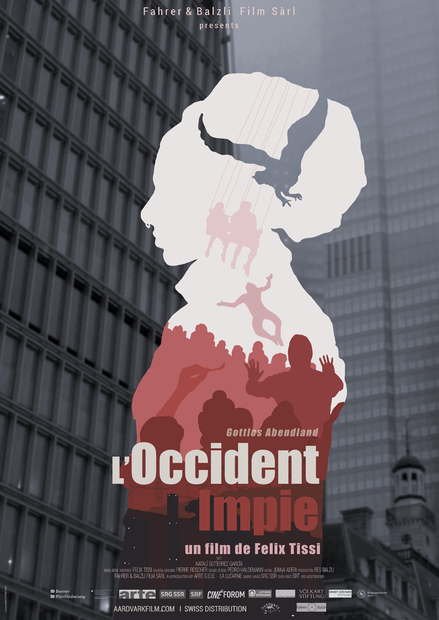

L’Occident impie est un essai documentaire du Suisse Félix Tissi, qui emprunte une figure de style utilisée en particulier dans les œuvres de combat ou de débat: la prosopopée. En quête d’identité et de sens, une jeune femme, qui incarne l’Europe, s’adresse en voix-off à Dieu tout au long du film. «Il est temps de me tourner vers toi, Dieu. Ok, mais comment te trouver et me trouver moi-même ?» dit-elle au début. «Je veux toujours être élégante. J’arbore des créations griffées Léonard de Vinci, Rembrandt par exemple et toutes sortes d’accessoires anciens, des arcs de triomphe et des colonnes de la victoire, mais dans les ascensions, j’ai mal aux hanches, sur ma carte, je suis couverte de cicatrices, et au niveau de mes contours, la chair pourrit. Et mon âme? Elle ne saigne pas. Une âme exsangue ne peut pas saigner.» Cette adresse à Dieu constitue le fil rouge de ce film très esthétique.

L’Occident impie est un essai documentaire du Suisse Félix Tissi, qui emprunte une figure de style utilisée en particulier dans les œuvres de combat ou de débat: la prosopopée. En quête d’identité et de sens, une jeune femme, qui incarne l’Europe, s’adresse en voix-off à Dieu tout au long du film. «Il est temps de me tourner vers toi, Dieu. Ok, mais comment te trouver et me trouver moi-même ?» dit-elle au début. «Je veux toujours être élégante. J’arbore des créations griffées Léonard de Vinci, Rembrandt par exemple et toutes sortes d’accessoires anciens, des arcs de triomphe et des colonnes de la victoire, mais dans les ascensions, j’ai mal aux hanches, sur ma carte, je suis couverte de cicatrices, et au niveau de mes contours, la chair pourrit. Et mon âme? Elle ne saigne pas. Une âme exsangue ne peut pas saigner.» Cette adresse à Dieu constitue le fil rouge de ce film très esthétique.

Le 13 octobre 2019, la couturière Fribourgeoise Marguerite Bays, qui vécut au XIXe siècle, a été canonisée à Rome. Le pape François a loué sa «sainteté du quotidien». Sainte Marguerite Bays montre combien est puissante la «prière simple», a lancé le pontife. Un moment très émouvant pour les habitants du canton.

Le 13 octobre 2019, la couturière Fribourgeoise Marguerite Bays, qui vécut au XIXe siècle, a été canonisée à Rome. Le pape François a loué sa «sainteté du quotidien». Sainte Marguerite Bays montre combien est puissante la «prière simple», a lancé le pontife. Un moment très émouvant pour les habitants du canton.

Un livre de Claude Morel, publié en 2005, lu à l’époque pour choisir par feu l’abbé Willy Vogelsanger, permettait de mieux découvrir la trajectoire de celle qui, alors, était encore bienheureuse, et les démarches requises pour que soit reconnue sa sainteté.

Père Claude Morel

Marguerite Bays. Mieux connaître la Bienheureuse

Saint-Paul, Fribourg 2005, 108 p.

Les missionnaires protestants dont on suit la trace dans cette exposition passionnante retraçant L’entreprise missionnaire suisse romande en Afrique australe (1870-1975) font éclater les clichés. Ce sont des évangélisateurs, certes, mais aussi des médecins, des scientifiques (leur apport aux musées ethnographiques suisses par leurs documents, films, objets, écrits sont précieux) et même, pour certains, des partisans de l’indépendance face à la colonisation, portugaise en particulier. Se douterait-on que les Archives cantonales vaudoises contiennent tout un pan de l’histoire de la révolution au Mozambique par le biais de ces missionnaires romands?

Les missionnaires protestants dont on suit la trace dans cette exposition passionnante retraçant L’entreprise missionnaire suisse romande en Afrique australe (1870-1975) font éclater les clichés. Ce sont des évangélisateurs, certes, mais aussi des médecins, des scientifiques (leur apport aux musées ethnographiques suisses par leurs documents, films, objets, écrits sont précieux) et même, pour certains, des partisans de l’indépendance face à la colonisation, portugaise en particulier. Se douterait-on que les Archives cantonales vaudoises contiennent tout un pan de l’histoire de la révolution au Mozambique par le biais de ces missionnaires romands?

À l'Espace Arlaud de Lausanne jusqu’au 11 novembre.

Le milieu de l’horizon, c’est ce moment de la vie, parfois douloureux, où l’on bascule du monde de l’enfance à celui des adultes. C’est le chemin que doit prendre Gus, 13 ans, fils de paysan, pendant un été européen caniculaire où les récoltes et les bêtes se meurent. Où tout craque et se fissure, y compris l’équilibre familial que l’on croyait acquis. À la fois drame social et fable métaphorique, cette adaptation pour l’écran du roman de Roland Buti par la réalisatrice Delphine Lehericey est une réussite. Le film a été récompensé par le Greenpeace Award au Festival de San Sebastian.

Le milieu de l’horizon, c’est ce moment de la vie, parfois douloureux, où l’on bascule du monde de l’enfance à celui des adultes. C’est le chemin que doit prendre Gus, 13 ans, fils de paysan, pendant un été européen caniculaire où les récoltes et les bêtes se meurent. Où tout craque et se fissure, y compris l’équilibre familial que l’on croyait acquis. À la fois drame social et fable métaphorique, cette adaptation pour l’écran du roman de Roland Buti par la réalisatrice Delphine Lehericey est une réussite. Le film a été récompensé par le Greenpeace Award au Festival de San Sebastian.

Nous sommes en 1976, comme l’indiquent dans une scène du début, toute en pudeur et délicatesse, les images et le titre (Emmanuelle) du magazine piqué et feuilleté par Gus à l’abri des regards. L'adolescent pose sa tête sur la photo de la poitrine féminine dévoilée.

La culture aborigène s’étend sur près de 60’000 ans. Sa reconnaissance n’est pourtant effective que depuis quelques décennies en Australie, et plus récemment en Europe où elle suscite un formidable engouement. Unique centre européen dédié exclusivement à l’art aborigène, la Fondation Opale de Lens (VS), créée par Bérengère Primat en 2018, contribue à en accroître le rayonnement. Pour sa première exposition, elle présente Before Time Began, un regard sur un demi-siècle d’art aborigène contemporain à travers une sélection de près de 80 œuvres d’artistes majeurs, des origines jusqu’aux créations très récentes des APY Lands.

La culture aborigène s’étend sur près de 60’000 ans. Sa reconnaissance n’est pourtant effective que depuis quelques décennies en Australie, et plus récemment en Europe où elle suscite un formidable engouement. Unique centre européen dédié exclusivement à l’art aborigène, la Fondation Opale de Lens (VS), créée par Bérengère Primat en 2018, contribue à en accroître le rayonnement. Pour sa première exposition, elle présente Before Time Began, un regard sur un demi-siècle d’art aborigène contemporain à travers une sélection de près de 80 œuvres d’artistes majeurs, des origines jusqu’aux créations très récentes des APY Lands.

À voir jusqu’au 29 mars 2020

Ma rencontre avec Anne-Christine Menu-Lecourt a eu lieu lors de deux expositions à la Chapelle des Arts, à Genève. Ses peintures, sculptures, céramiques révèlent une grande sensibilité, une profondeur spirituelle où s’expriment « ’énergie créatrice et le Souffle». Ses œuvres d’art, porteuses de sens, trouvent, avec la photographie, leur prolongement dans l’écriture.

Ma rencontre avec Anne-Christine Menu-Lecourt a eu lieu lors de deux expositions à la Chapelle des Arts, à Genève. Ses peintures, sculptures, céramiques révèlent une grande sensibilité, une profondeur spirituelle où s’expriment « ’énergie créatrice et le Souffle». Ses œuvres d’art, porteuses de sens, trouvent, avec la photographie, leur prolongement dans l’écriture.

Anne-Christine Menu-Lecourt

De poussière et de ciel, Le Mont-sur-Lausanne, Ouverture 2017, 130 p.

De sel et de feu. Au cœur du cancer, un chemin d’espérance, Le Mont-sur-Lausanne, Ouverture 2018, 138 p.

Plus...

Regards d’ici et au-delà Claudia Andujar et Aurélien Fontanet

Écrit par Céline Fossati Ornement d’un jeune garçon pour son Mérèrémeit, 2013 © MEG, Aurélien FontanetParmi les images contemporaines des peuples autochtones exposées à Nantes, propriété du MEG (voir l'article précédent), celles de deux photographes d’origine suisse offrent un regard atypique et militant sur l’Amazonie (notre portfolio à découvrir en fin d'article).

Ornement d’un jeune garçon pour son Mérèrémeit, 2013 © MEG, Aurélien FontanetParmi les images contemporaines des peuples autochtones exposées à Nantes, propriété du MEG (voir l'article précédent), celles de deux photographes d’origine suisse offrent un regard atypique et militant sur l’Amazonie (notre portfolio à découvrir en fin d'article).

Comment représenter le silence en peinture? Comment rendre sensible l’absence de bruit sans avoir recours à l’ouïe? Voici l’une des questions qui traversent l’exposition proposée par le musée Rath. Le premier élément de réponse se trouve dans le titre: il n’y a pas de silence unique. En cherchant à dépasser les limites de leur médium, à traverser le mur du son à coups de pinceaux, les artistes ont ouvert des voies multiples. Du portrait au paysage, de la nature morte à la peinture sacrée, de la peinture classique à la peinture contemporaine, le musée Rath nous invite à contempler des œuvres variées -presque opposées-, à explorer l’espace des silences possibles au fil de plusieurs salles sombres et austères.

Comment représenter le silence en peinture? Comment rendre sensible l’absence de bruit sans avoir recours à l’ouïe? Voici l’une des questions qui traversent l’exposition proposée par le musée Rath. Le premier élément de réponse se trouve dans le titre: il n’y a pas de silence unique. En cherchant à dépasser les limites de leur médium, à traverser le mur du son à coups de pinceaux, les artistes ont ouvert des voies multiples. Du portrait au paysage, de la nature morte à la peinture sacrée, de la peinture classique à la peinture contemporaine, le musée Rath nous invite à contempler des œuvres variées -presque opposées-, à explorer l’espace des silences possibles au fil de plusieurs salles sombres et austères.

À voir jusqu’au 27 octobre 2019.

Ci-contre: Intérieur avec piano et femme vêtue de noir, 1901, Vilhelm Hammershøi (1864-1916), huile sur toile © MAH/Collection privée/Photo: F. Bevilacqua

Michel Jacquet (dir.)

Michel Jacquet (dir.)

Guy Bedouelle, o.p.

Une libre intelligence chrétienne

Châteauneuf-sur-Charente, Frémur éditions 2017, 240 p.

L’ouvrage réunit les contributions d’un colloque organisé en 2014 par l’Université catholique de l’Ouest (Angers) en hommage à son ancien recteur, le Père Guy Bedouelle (1940-2012), dominicain, historien, théologien, humaniste. Cinéphile averti, le Père Bedouelle a collaboré avec une assiduité exemplaire à la revue choisir, dans laquelle il a commenté l’actualité cinématographique de 1973 à 2012, année de son décès.

Marcel A. Boisard

Marcel A. Boisard

Une si belle illusion

Réécrire la Charte des Nations-Unies

Paris, Panthéon 2018, 466 p.

Ancien sous-secrétaire général des Nations-Unies, Marcel Boisard nous fait entrer dans une réflexion toute en finesse sur la dimension humaine des relations internationales. L’illusion dont il est question dès le titre, c’est celle d’un ordre juridique surplombant les sociétés et les événements historiques, capable d’assurer définitivement la paix entre les nations.