Daniel Marguerat

Les Actes des apôtres (1-12) et (13-28)

Genève, Labor et Fides 2007 et 2015, 446 et 400 p.

Les Actes des apôtres, deuxième volet de l’œuvre de Luc après l’évangile, représente le grand récit des origines chrétiennes. Partant de l’Ascension du Christ et de la Pentecôte à Jérusalem, les Actes aboutissent à l’annonce de la Parole par Paul à Rome. Le monumental récit, d’abord centré sur Pierre puis sur la trajectoire de Paul, rapporte les discours de la première génération chrétienne (Pierre, Etienne, Jacques, Paul). En tout vingt-quatre discours, recomposés par Luc, et qui représentent à eux seuls un tiers du livre.

Luc a été le premier dans l’Antiquité gréco-romaine à présenter un mouvement religieux, le christianisme, par le biais d’un récit historique. La préoccupation du retard de la parousie (le retour du Christ) a laissé place chez lui à une valorisation du temps présent, le temps de l’Eglise.

Selon le bibliste vaudois Daniel Marguerat, Luc appartient à un milieu d’évangélistes prolongeant la pratique missionnaire de Paul. Les fameuses sections en « nous », qui apparaissent dans le livre à partir du passage de Paul en Macédoine (16,10) ou peut-être déjà à Antioche (11,28), feraient référence à ce groupe.

Christophe Büchi

Christophe Büchi

Mariage de raison. Romands et Alémaniques. Une histoire suisse

Carouge, Zoé 2015, 464 p.

L’histoire mouvementée du ménage helvétique avait déjà fait l’objet d’une première publication en 2001 (sous la forme de la traduction française d’un original allemand) recensée par choisir. Depuis il y a eu du nouveau qui justifie une édition réactualisée.

Dans la première édition, le journaliste bilingue Christophe Büchi esquissait à grands traits quelques défis qui commençaient à bousculer la vie commune. Une cinquantaine de pages pour évoquer les questions qui, à l’époque, engrangeaient la mobilisation des citoyens des deux rives du Röstigraben. Depuis, Romands et Alémaniques se sont confrontés à d’autres défis, qui tour à tour les divisent ou les soudent.

Jonathan Z. Smith

Jonathan Z. Smith

Magie de la comparaison. Et autres essais d’histoire des religions

Genève, Labor et Fides 2014, 198 p.

Dans la préface de ce livre, Philippe Borgeaud se réjouit de la publication en français de textes de Jonathan Z. Smith, judicieusement choisis et traduits par Daniel Barbu et Nicolas Meylan. Car l’approche historienne et anthropologique de la notion de la religion par ce chercheur américain est d’une importance capitale pour tous ceux qui étudient « la religion ».

Voici un ouvrage magistral[1]. Il ne faut pas craindre de louer un auteur qui le mérite. Il y a là un chef-d’œuvre de littérature comparée et de critique, c’est-à-dire d’explication et de jugement. Marc Fumaroli s’est donné un grand projet. Il a décrit tous les prodromes de la révolution humaniste.

Cette révolution s’est produite en deux temps. Au XVIe siècle, avec la Renaissance, et au début du XVIIe siècle, avec l’hôtel de Rambouillet et la naissance des salons. La teneur définitive, la teneur finale de l’humanisme classique, s’explique par ses origines, par sa filiation intellectuelle ainsi que par les conditions sociales qui l’ont fait éclore : une classe, l’aristocratie (ou la haute bourgeoisie), où des âmes libres de développer plus complètement leurs sentiments, parce qu’étant hors du métier des lettres, ont le loisir de penser davantage à leurs émotions et de cultiver l’art du bien dire et de la conversation. L’illustrent les mémoires, les maximes, les essais, les pensées et l’art épistolaire.

Max Gubler. Toute une vie, musée des Beaux- Arts, Berne, jusqu’au 2 août

Europe. L’avenir de l’histoire, Kunsthaus, Zurich, du 12 juin au 6 septembre

Notre actualité ne fait pas exception à la règle : face aux incertitudes, se manifeste le repli identitaire. Catherine Hug, commissaire de l’exposition organisée au Kunsthaus de Zurich, et Robert Menasse, écrivain viennois, ont choisi d’interroger l’art et les artistes qui, à l’inverse des hommes du commun, ont toujours préféré ignorer les frontières.

Broadway Therapy, de Peter Bodganovich

Le labyrinthe du silence, de Giulio Ricciarelli

Dans ma chronique précédente, les citations d’Orson Welles étaient tirées d’un livre d’entretiens menés par Peter Bodganovich. Ce dernier a d’abord été critique de cinéma, puis réalisateur et comédien. Ceux qui ont vu la géniale série The Sopranos se souviennent de sa tête de Droopy aux grosses lunettes : il jouait le psy de la psy du mafieux dépressif Tony Soprano. En tant que réalisateur, son film le plus célèbre - La dernière séance - remonte à 1971, et son dernier long-métrage date d’il y a 13 ans. A 75 ans, il revient avec She’s funny that way (« traduit » Broadway Therapy par les distributeurs français), une comédie américaine à la mode d’antan.

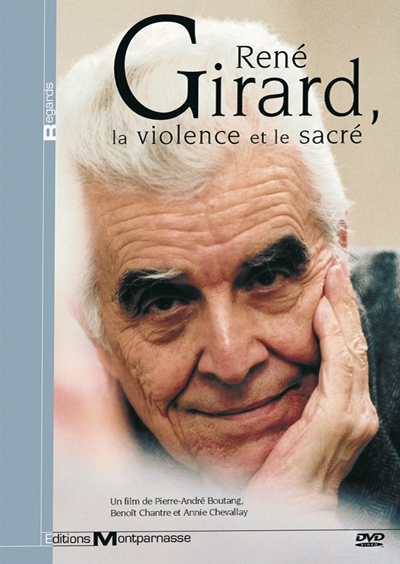

© Ed. Montparnasse6Le décès récent du philosophe et académicien français René Girard n’a pas provoqué de grandes émotions et peut de vagues, un excellent article mis à part paru dans Le Temps1. Pourtant, cet éminent penseur, né à Avignon en 1923 et mort en Californie où il a enseigné durant des décennies, a apporté un éclairage nouveau et puissant à notre compréhension du mystère du mal et de la violence collective.

© Ed. Montparnasse6Le décès récent du philosophe et académicien français René Girard n’a pas provoqué de grandes émotions et peut de vagues, un excellent article mis à part paru dans Le Temps1. Pourtant, cet éminent penseur, né à Avignon en 1923 et mort en Californie où il a enseigné durant des décennies, a apporté un éclairage nouveau et puissant à notre compréhension du mystère du mal et de la violence collective.

Enseignant passionné de littérature, presque autodidacte, René Girard a patiemment poursuivi sa recherche hors des sentiers battus2. A partir des textes sacrés, des récits mythologiques, des livres d’histoire et de la littérature mondiale (Shakespeare, Dostoïevski, ses préférés, mais aussi C. Levy-Strauss, Nietzsche et Freud qu’il a contestés sur plusieurs points), il a fait trois découvertes majeures qui découlent les unes des autres : le désir mimétique, origine de la violence et de la rivalité ; le bouc émissaire, mécanisme de la violence collective ; la fin des sacrifices dans la Bible hébraïque et la révélation du Mal satanique dans les Evangiles.

Jean Vanier

Jean Vanier

Le corps brisé.

Retour vers la communion

Paris, Parole et Silence, 2015,177 p.

Jean Vanier, fondateur des communautés de l’Arche et de Foi et Lumière, a publié ce livre en 1986, qui a depuis été réédité à plusieurs reprises. Il a commencé à l’écrire dans la paix d’un monastère trappiste, et l’a terminé à Béthanie, en Cisjordanie, lieu de tensions, où il a été témoin de douleur, de colère, de peur, de désespoir, de maisons d’Arabes réduites en cendres. Et c’est dans le quartier musulman de la ville qu’il a ouvert une petite communauté de l’Arche.

Plus...

William Hazlitt,

La solitude est sainte

Paris, La Table ronde, 2014, 128 p.

Thomas Love Peacock

Melincourt

Lausanne, L’Age d’Homme 2013, 290 p.

Ronald Firbank

La Princesse Zoubaroff; Théâtre et nouvelles

Lausanne, L’Age d’Homme 2014, 294 p.

L’excentricité est une denrée britannique qui n’est pas exportable et donc pas contagieuse. L’excentricité constitue pour un Anglais la solution vitale d’un problème crucial, d’une contradiction profonde. Par exemple, entre l’acceptation de la foi et l’exercice de la raison d’une part, et de l’autre entre une conscience poétique aiguë et les devoirs professionnels et moraux d’un pasteur voué au célibat quand la Providence vous a programmé pour ce rôle, comme ce fut le cas de Lewis Carroll.

Primera Carta de San Pablo a los Corintios - Cantate BWV 4. Christ lag in Todesbanden

coproduction Théâtre de Vidy (Lausanne), Théâtre de l’Odéon (Paris), Bonlieu (Annecy), etc.

Affabulations

de Pier Paolo Pasolini

mise en scène et jeu Stanislas Nordey,

Derborence

de C.F. Ramuz

Toute la scène est tendue de velours brocart, la couleur des confessionnaux. Ce spectacle énigmatique commence dans le silence et, à part un rock tonitruant, se déroule essentiellement sur une cantate de Bach. Avec Angélica Liddell, actrice, danseuse et auteure, née à Figueras, la ville de Dali, la scène de théâtre devient le théâtre de la passion. La performance est littéralement extraordinaire.

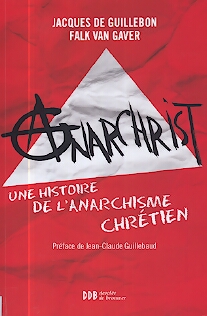

Jacques de Guillebon, Falk van Gaver

Jacques de Guillebon, Falk van Gaver

AnarChrist ! Une histoire de l’anarchisme chrétien

Paris, Desclée de Brouwer 2015, 398 p.

Deux auteurs pour une histoire, mais une histoire où se mêlent les noms les plus divers. Parmi ceux-ci, de nombreuses figures auxquelles ni vous ni moi n’aurions spontanément accolé le qualificatif d’anarchiste. Il faut en effet se défaire totalement, avant d’aborder cet ouvrage, de toutes les images négatives que véhicule le concept ordinaire d’anarchiste. Les auteurs nous avertissent d’emblée : « Entendons-nous bien, l’anarchie [dont il s’agit ici] ce n’est pas le désordre, ni la guerre civile, ni la lutte de tous contre tous [...] L’anarchie, c’est une modification intime de la relation des hommes, une modification interne du pouvoir, une conversion du pouvoir qui se fait service - et humble service. [...] Anarchie égale liberté, et la liberté est exigeante. Autonomie, autogestion, autodiscipline, maîtrise de soi, chasteté, ascèse, simplicité volontaire, vertu, morale. L’anarchie est éminemment morale et tend au développement de la vertu personnelle - et commune. »

Klee à Berne,

Centre Paul Klee, Berne

« Klee est un ange qui recrée les merveilles du monde. » Jean-Paul Sartre