Spiritualités

Mettre au monde, introduire un être neuf sur la Terre. Ce miracle se réitère 350 000 fois par jour. Comment s’en lasser, comment ne point s’en émerveiller ? Faire exister un être mortel, voulez-vous dire! Promis zum Tode! ruminait Heidegger. C’est oublier que la création vise la re-création de la résurrection pascale. Alors, les femmes seraient-elles mieux armées pour la joie, car plus libres et décentrées grâce à leur capacité à donner naissance? Méditation sur les pas d’héroïnes mystiques.

Le Père François Marxer enseigne l’histoire de la spiritualité et la théologie spirituelle au Centre Sèvres (Paris). Il est l’auteur de Au péril de la nuit. Femmes mystiques du XXe siècle (Paris, Cerf 2017, 640 p.) et a contribué à l’élaboration du dictionnaire Les femmes mystiques (Paris 2013, Robert Laffont, 1087 p.).

L’incarnation du Verbe dit le plein engagement de notre dimension corporelle dans la relation à Dieu. La «contemplation de l’incarnation» des Exercices spirituels est l’occasion de demander «une connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin que je l’aime et le suive davantage.»[1] La spiritualité ignatienne invite au dialogue avec le Père créateur par la louange, tandis que les sens se tiennent dans l’intimité de la relation au Fils médiateur et que le corps s’engage au service de l’amour trinitaire dans les contingences de la vie.

L’incarnation du Verbe dit le plein engagement de notre dimension corporelle dans la relation à Dieu. La «contemplation de l’incarnation» des Exercices spirituels est l’occasion de demander «une connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin que je l’aime et le suive davantage.»[1] La spiritualité ignatienne invite au dialogue avec le Père créateur par la louange, tandis que les sens se tiennent dans l’intimité de la relation au Fils médiateur et que le corps s’engage au service de l’amour trinitaire dans les contingences de la vie.

Noël Couchouron est de passage en Bolivie, où il travaille sur l’usage de la médiation musicale dans le partage de la foi des missionnaires jésuites avec les Indiens Moxos. Il est musicien et spécialiste de l’anthropologie de Marcel Jousse sj. (Cf. Récitatifs bibliques)

Signature par le pape de l'exhortation. © Centre télévisé du Vatican (CTV)La dernière Exhortation apostolique du pape François Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, est un vrai traité de vie spirituelle, pratique et accessible à tous.

Signature par le pape de l'exhortation. © Centre télévisé du Vatican (CTV)La dernière Exhortation apostolique du pape François Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, est un vrai traité de vie spirituelle, pratique et accessible à tous.

Si le catéchisme propose surtout un enseignement sur les grandes vérités de la foi et de la morale chrétienne, l’Exhortation introduit à la pratique d’une vie inspirée par l’Évangile. Certes, vous n’y trouverez pas des recettes, mais une série d’orientations à l’adresse des personnes immergées dans le monde actuel.

«Dans l’Eucharistie, la grâce de l’irrévocable volonté salvifique de Dieu est présente en ce monde, tangible et visible, car c’est l’Eucharistie qui fait de la communauté visible des fidèles un signe qui ne signifie pas uniquement une grâce et une volonté divine de salut, mais qui est la réalité tangible et durable de cette grâce et de ce salut.» (K. Rahner et H. Vorgrimmler, Petit dictionnaire de théologie catholique)

«Dans l’Eucharistie, la grâce de l’irrévocable volonté salvifique de Dieu est présente en ce monde, tangible et visible, car c’est l’Eucharistie qui fait de la communauté visible des fidèles un signe qui ne signifie pas uniquement une grâce et une volonté divine de salut, mais qui est la réalité tangible et durable de cette grâce et de ce salut.» (K. Rahner et H. Vorgrimmler, Petit dictionnaire de théologie catholique)

Cette «réalité tangible» m’a été révélée il y a une cinquantaine d’année déjà, dans la cave d’un propriétaire viticulteur de la Côte vaudoise et qui, en réalité, était mon oncle.

© Pierre Emonet«La mort est grande

© Pierre Emonet«La mort est grande

Nous lui appartenons

Bouche riante

Lorsqu’au cœur de la vie nous nous croyons

Elle ose tout à coup

Pleurer en nous»

(Rainer Maria Rilke, Le livre des images, 1902)

Croyants ou incroyants, nous autres les humains, dans l’insouciance des jours ou l’inquiétude de la nuit, nous ne cessons de nous croire immortels. Je veux dire qu’absorbés dans les tâches quotidiennes, nous faisons comme si la mort ne nous concernait pas. Et lorsque, atteints par le deuil d’un être cher, deuil qui nous soustrait au divertissement et nous recentre sur l’essentiel, nous exprimons l’intime de ce que nous vivons, demeure comme le sentiment d’être exclu, étranger à cette mort qui nous ravit l’être aimé, comme arrêtés à la frontière d’un monde auquel seule notre propre mort donnera accès.

De la mort comme telle, il n’est donc nulle expérience et nulle pensée possible, car le «rien» qu’elle «est» ne peut qu’imposer le silence à toute pensée, tout discours. En effet, comment en parler puisque cet événement unique, qui nous concerne pourtant, échappe précisément à notre expérience intramondaine?

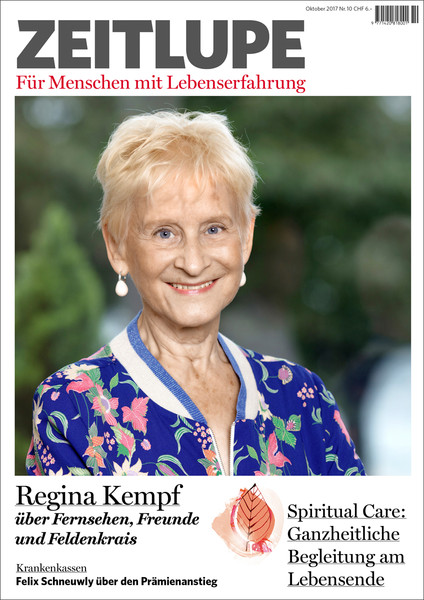

Les questions spirituelles, sur le sens de la vie, sont des questions humaines universelles. Le jésuite allemand Eckhard Frick plaide depuis des années pour un accompagnement spirituel n’excluant personne dans les hôpitaux et dans toutes autres structures de soins.

Les questions spirituelles, sur le sens de la vie, sont des questions humaines universelles. Le jésuite allemand Eckhard Frick plaide depuis des années pour un accompagnement spirituel n’excluant personne dans les hôpitaux et dans toutes autres structures de soins.

Médecin psychiatre, spécialiste en médecine psychosomatique et psychanalyste, il a été ordonné prêtre en 1992. Jusqu’en 2015, il a été chercheur et enseignant dans le domaine de l’accompagnement spirituel à l’Université de Munich. Depuis 2015, il dirige le centre de recherche Spiritual Care à l’Université technique de Munich et enseigne à la Haute école de philosophie.

Il a été interviewé par Zeilupe, le magasine mensuel de Pro Senectute suisse (n° 10, octobre 2017).

La spiritualité est une source de force en temps de crise, de maladie, face à la mort. Dans le cadre des soins palliatifs en fin de vie, l’accompagnement spirituel peut être considéré comme la quatrième dimension d’une démarche globale, à côté de la prise en charge médicale, psychologique et sociale.

La recherche de l’absolu est un des moteurs dans la vie spirituelle, mais conduit-elle nécessairement à l’extrémisme ? Ou, pour le dire autrement, l’extrémisme est-il une étape nécessaire de la quête spirituelle ? Au regard du monde d’aujourd’hui, où des fanatiques de tout poil se réclament d’idéaux qu’ils entendent réaliser coûte que coûte au nom de Dieu ou pour lui, on serait tenté de le croire.

La recherche de l’absolu est un des moteurs dans la vie spirituelle, mais conduit-elle nécessairement à l’extrémisme ? Ou, pour le dire autrement, l’extrémisme est-il une étape nécessaire de la quête spirituelle ? Au regard du monde d’aujourd’hui, où des fanatiques de tout poil se réclament d’idéaux qu’ils entendent réaliser coûte que coûte au nom de Dieu ou pour lui, on serait tenté de le croire.

Membre du comité de rédaction de choisir, jésuite, Bruno Fuglistaller enseigne à l’Atelier œcuménique de théologie (AOT) et au département de la formation de l’Église catholique à Genève. Historien de l’art, il tient une chronique sur www.jesuites.ch de méditations sur des tableaux.

Plus...

© Frère JeanPar des petites histoires propres à la tradition des moines orthodoxes, Frère Jean propose un témoignage poétique de sa foi, une promenade méditative à l’aune des vergers et des potagers, du bruissement du Souffle dans les feuillages. Son désir? «Réinventer la splendeur du simple dans l’écoute de la sagesse des Anciens.»

© Frère JeanPar des petites histoires propres à la tradition des moines orthodoxes, Frère Jean propose un témoignage poétique de sa foi, une promenade méditative à l’aune des vergers et des potagers, du bruissement du Souffle dans les feuillages. Son désir? «Réinventer la splendeur du simple dans l’écoute de la sagesse des Anciens.»

Découvrez le numéro de choisir consacré au jardin.

Dans la Genèse, Dieu crée le jardin d’Eden dans lequel il place l’homme pour le cultiver, et dans l’Apocalypse, il plante l’arbre de vie de la Jérusalem céleste qui produit douze récoltes par an. La Parole créatrice jaillit du silence. Dieu parle à travers des arbres et des buissons : cèdre majestueux, chêne puissant, olivier de la paix, acacia imputrescible, amandier et amande à l’image de la mandorle, figuier généreux, genêt à la fleur d’or, vigne et raisin de la sobre ivresse, narcisse à l’arôme enivrant, lierre exubérant, iris, lys, lotus images de la pureté, blé révélateur du travail de l’homme... Des noms d’ici: froment, épeautre, lin, orge, fève, lentille; des noms de toujours: mandragore, hysope, cumin, coriandre, absinthe, coloquinte, myrrhe, sycomore, buisson ardent...

Morte à vingt-neuf ans dans le camp d’Auschwitz, Etty Hillesum est une source d’inspiration spirituelle pour nos contemporains. Face à la nuit de la barbarie, grâce à sa confiance en Dieu et une force de vie peu commune, elle a su, jusqu’au bout, préserver sa liberté et regarder au-delà des limites humaines.

Ancien directeur du Centre spirituel et de formation Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne, Beat Altenbach est un fin connaisseur d’Etty Hillesum. En 2014, il a participé à l’émission religieuse de la RTS À vue d’esprit dédiée à la jeune femme.

Qui n’a pas fait l’expérience de sa propre vacuité -la fameuse nuit obscure- ou de la désespérance psychique ne peut savoir la douceur de l’aube où l’on n’est plus seul. C’est par la faille dans la roche que jaillit la lumière. Une épreuve initiatique traversée avant nous par de grands auteurs spirituels, qui nous invite à aimer la nuit et son silence.

Yvan Mudry est l’auteur de divers ouvrages à la frontière entre spiritualité et thèmes de société. Dernier né: L’Expérience spirituelle aujourd’hui. De l’exil au grand large, St-Maurice, Saint-Augustin 2016, 156 p. (recensé in choisir, n° 676, avril 2016).

Aumônier d’hôpital pendant dix ans, Gabriel Ringlet accompagne spirituellement aujourd’hui des personnes qui font une demande d’euthanasie. Lors d’une tournée de conférence en Suisse, il a créé le débat, soutenant qu’il faut réfléchir à la question d’un rituel d’accompagnement de l’acte même d’euthanasie. Le texte publié ici est tiré de cette conférence. Il est recommandé de lire son dernier ouvrage pour approfondir la question.